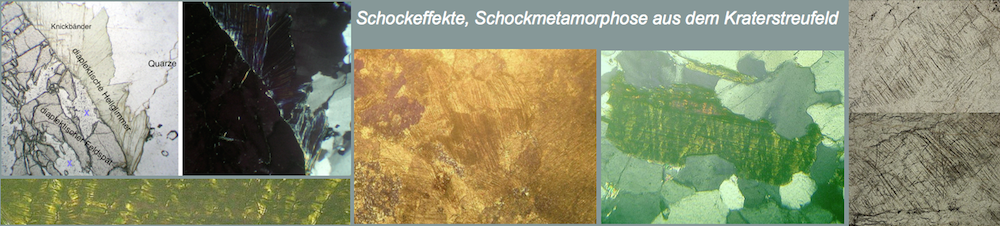

Warum sind die Meteoritenkrater auf dem Mond fast alle kreisrund, bei unserem Chiemgau-Impaktstreufeld aber vielfach stark unregelmäßig geformt?

von Kord Ernstson

Diese Frage wird in jüngster Zeit zusammen mit anderen Fragen zu unserer (meiner und von Jens Poßekel) neuen, wegweisenden Impaktforschung zu „Touchdown“ Airburst-Impakten und zum extrem hochauflösenden Digitalen Geländemodell DGM 1 vermehrt gestellt. Anlass sind sicherlich die regelmäßigen Beiträge von Jens und mir zu renommierten internationalen Tagungen (Lunar and Planetary Science Conference, American Geophysical Union, Meteoritical Society), die wir hier im Internet auch stets vorstellen. Diese Beiträge auf Englisch müssen allerdings verständlicherweise hochwissenschaftlich abgefasst werden, damit sie für die Präsentation auf den Kongressen im Gutachterprozess (Peer Review) akzeptiert werden, was bisher immer der Fall war.

Hier ist beabsichtigt, einige der wesentlichen Sachverhalte dieser neuen spannenden Forschung allgemeinverständlich auch mit ganz elementaren physikalischen und astronomischen Zusammenhängen vorzustellen.

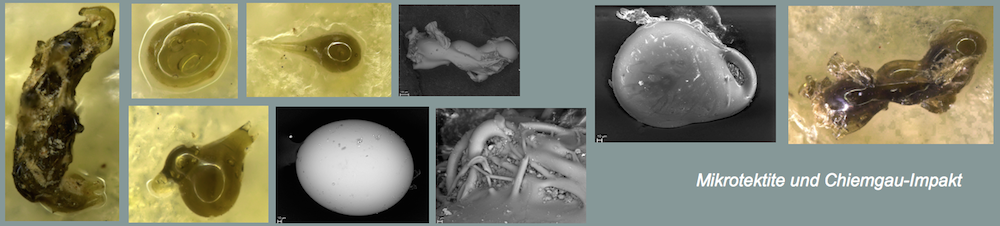

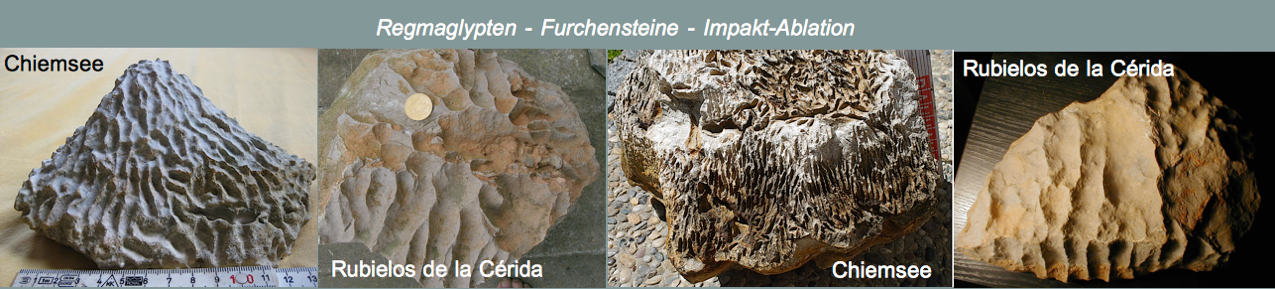

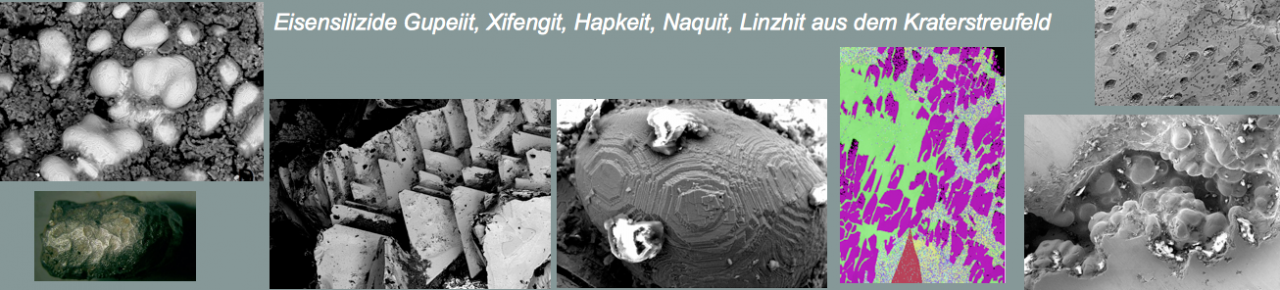

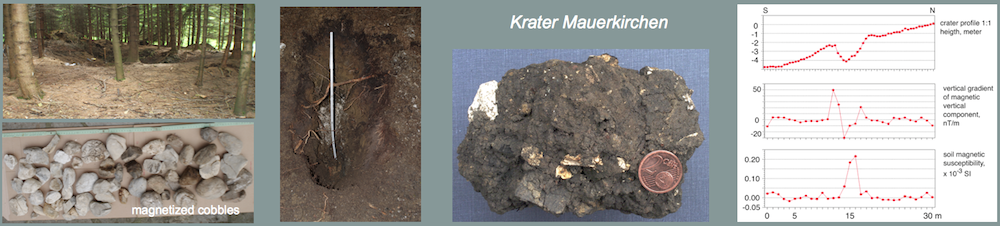

Abb. 1. Ausschnitt der Mondoberfläche mit großen und kleinen kreisrunden Einschlagkratern. NASA-Bild. – Ausschnitte der DGM 1-Oberfläche mit einer Ansammlung komplexer, sich teilweise überlagernder Kraterbildungen; nordöstlich von Chieming am Chiemsee.

Warum sind die Meteoritenkrater auf dem Mond fast alle kreisrund, bei unserem Chiemgau-Impaktstreufeld aber vielfach stark unregelmäßig geformt?

Die Antwort auf die Eingangsfrage ist sehr einfach:

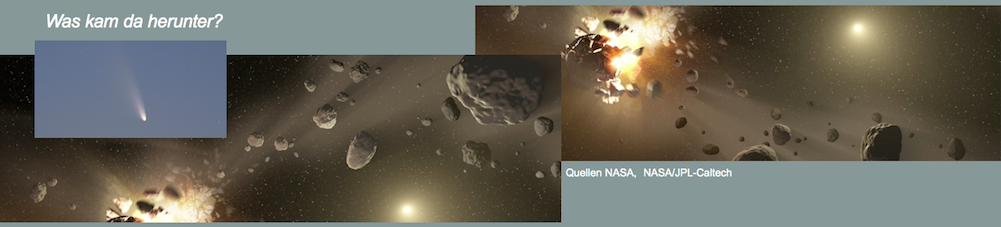

Auf dem Mond gibt es im Gegensatz zur Erde keine Atmosphäre und demzufolge auch keine Airburst-Impakte.

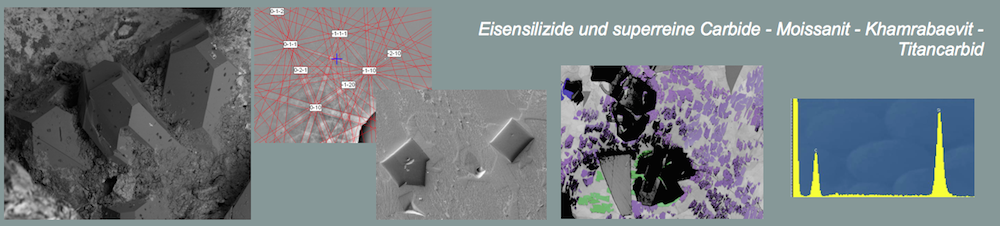

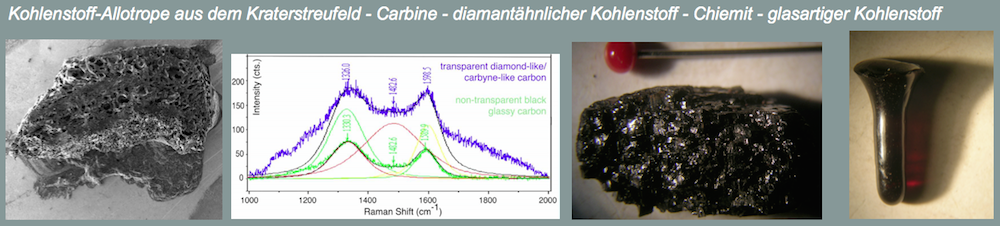

Was versteht man unter einem – englisch voll formuliert – „low-altitude touchdown airburst impact“? Vermehrt setzt sich in der Forschung die Erkenntnis durch, dass wir auf der Erde zwar Dokumente großer Einschläge mit ihren Kratern seit dem Präkambrium haben (von der traditionellen Impakt-Forschung rund 200 akzeptierte), dass aber sogenannte Airburst-Impakte einen weitaus größeren Anteil an einer realen Bedrohung der Erde aus dem Weltraum haben.

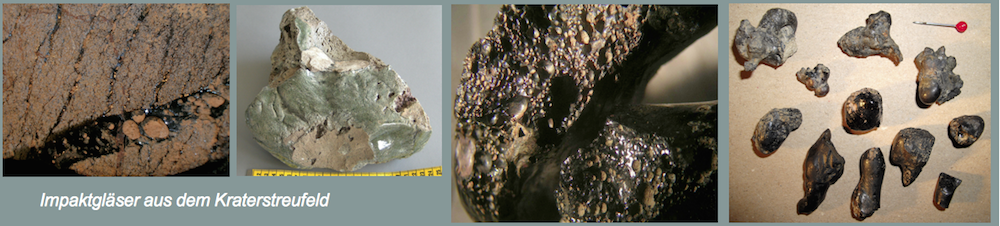

Bei einem Touchdown Impakt-Airburst in geringer Höhe über der Erdoberfläche geht man davon aus, dass ein Asteroid oder Komet es „schafft“, weitgehend ungebremst durch die Erdatmosphäre erst relativ dicht über der Erde in einer gewaltigen Explosion (Airburst) auseinandergerissen wird und mit extremen Drücken und Temperaturen die Erdoberfläche beaufschlagt.

Und genau das dürfte nach all unseren Erkenntnissen der letzten Jahre hier bei uns im Chiemgau 900-600 v.Chr. passiert sein.

Mittlerweile ist die Impaktforschung soweit, solche Low-Altitude Airburst Impakte am Computer zu modellieren (Hydrocode Models), wovon hier ein Bild gezeigt wird:

Abb. 2. Hydrocode-Modellierung der Druckverteilung eines 140 m großen Kometen-Airburst 300 m über der Erdoberfläche, 110 Millisekunden nach der Explosion. 4 = einschlagende Fragmente, die unzählige flache Krater erzeugen. Zu dieser Zeit hat sich der Airburst ca. 2 km ausgedehnt. Das Bild stammt aus einer ganzen Folge von Szenen des Airburst-Impakts für Druck, Temperatur und Materiebewegungen (aus West et al. 2024).

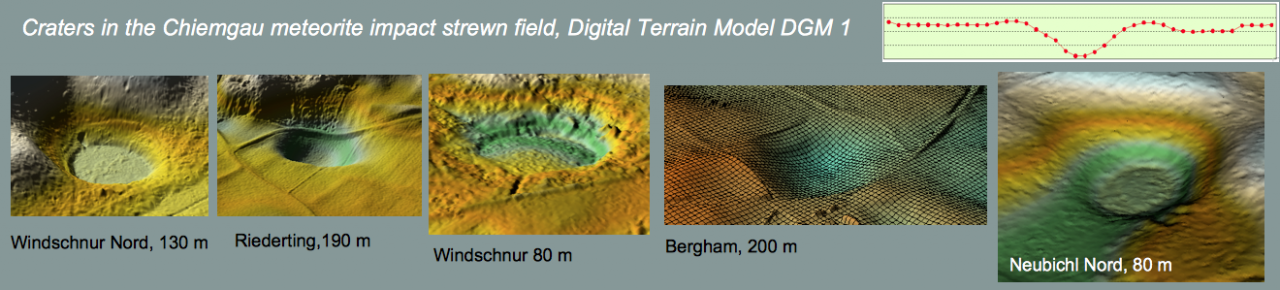

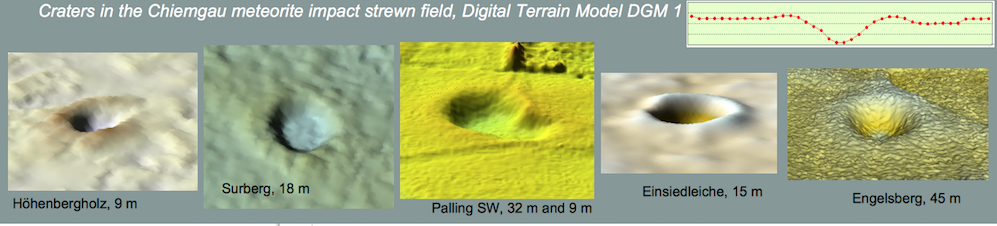

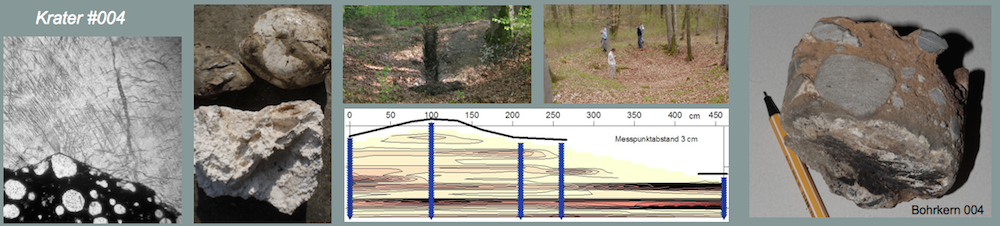

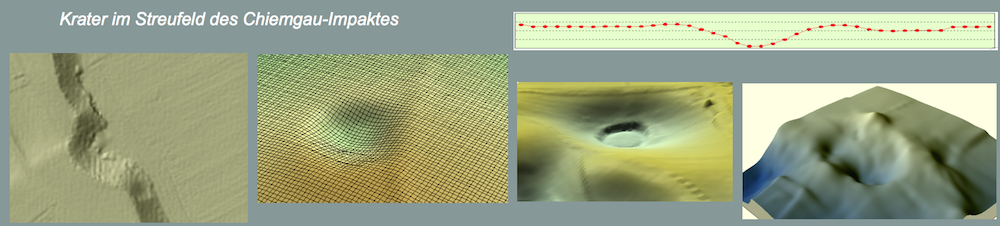

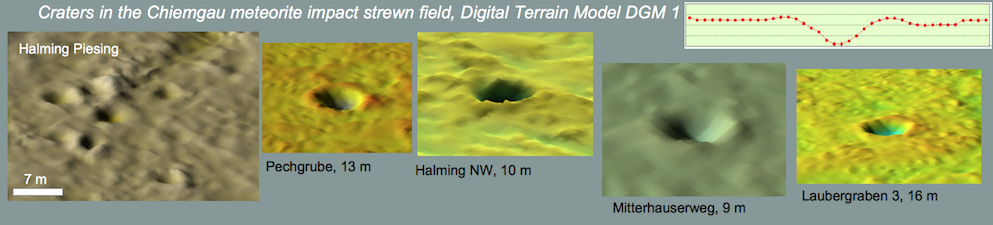

Und mit dieser Modellierung ist auch gezeigt, warum die Spuren solcher Airburst-Impakte bisher nie erkannt wurden. Die Krater, häufig dicht gedrängt als Relikte der einschlagenden Kometen-Fragmente, sind extrem flach und durch Überlagerung der Projektile auch unregelmäßig geformt, und werden entweder im Gelände überhaupt nicht erkannt, oder, falls geologisch etwas älter, ganz rasch zusedimentiert oder verschwinden ganz durch Erosion.

Und hier schlägt die Stunde des Digitalen Geländemodells DGM 1, das wir mittlerweile kostenlos von der Bayerischen Vermessungsverwaltung in Form von ca. 70 000 Datenkacheln der Größe 1 km x 1 km online für ganz Bayern herunterladen können. Und aus diesen Kachel-Daten (1 Million Sätze pro Kachel) können wir am Computer mit einem geeigneten Programm (Surfer) und mit viel langjähriger Erfahrung extrem hochaufgelöste topographische Karten und Höhenprofile bis in den Dezimeter- und Zentimeterbereich erstellen, und das für Krater im dichtesten Wald oder im sumpfigen Gebiet der Eggstätter Seeplatte.

Sie lesen richtig: Selbst die Umrisse und Formen hunderte Meter großer Krater können wir hinunter bis in diese extreme Auflösung graphisch darstellen, studieren und interpretieren.

Was wiederum Anlass für Verwirrung gesorgt hat, als Mitglieder des Vereins, die bei einem Krater der Eggstätter Seenplatte im Gelände nachvollziehen wollten, den bei uns beschriebenen Ringwall zu sehen, enttäuscht waren und die Aussagen des DGM 1 sogar anzweifelten.

Abb. 3. Das Digitale Geländemodell des Eschenauer Kraters der Eggstätter Seenplatte. Zweierlei: Der Ringwall zwischen Profilmeter ca. 80 und PM 180 ist also ca. 100 m breit bei einer Gesamthöhe von nicht mehr als 50 cm bis 1 m. Kein Wunder, dass der Mensch im Gelände diesen Wall nicht erkennen kann; aber das DGM 1 sieht ihn perfekt auch in Einzelheiten. Zweitens: Spiegelt man das diametrale Profil, sieht man praktisch deckungsgleichen Verlauf mit Höhendifferenzen von Wall und Randbereich von nicht mehr als 50 cm über eine Strecke des Sees von immerhin 500 m. Diese perfekte Spiegelsymmetrie zeigt in dieser unerhörten Präzision allein das DGM 1 und beweist gleichzeitig die unbestreitbare Entstehung des Sees durch eine grob punktförmige Explosion in der Höhe darüber, von der eine sphärische Schockwelle ausging, die natürlich eine flache kreisförmige Deformation am Boden erzeugte. Toteis oder andere geologische Prozess oder der Mensch können das nicht gemacht haben.

Und genau das ist der Punkt: Diesen fast perfekt kreisrunden Impaktkrater mit einem Ringwall konnten die früheren Eiszeitforscher natürlich überhaupt nicht erkennen und machten eine Toteis-Depression daraus. Wie unsere enttäuschten Besucher der Seenplatte, zu der das DGM 1 mittlerweile eine Vielzahl neuer kreisrunder Impakte beigetragen hat.

Aber auch auf dem Mond (und Mars) gibt es nicht nur perfekt kreisrunde Krater, was uns angeregt hat, in einem Tagungsbeitrag (LPSC 2024) die verblüffenden Ähnlichkeiten zwischen nichtrunden Mond/Marskratern und solchen von unserem Chiemgau-Impakt aufzuzeigen. Das hat aber nun nur indirekt mit Airburst-Impakten zu tun (die es auf Mond und Mars nicht gibt), sondern wird in der Regel einer stark geneigten Impakt-Bahn zugeschrieben. Genau das können wir auch bei. unseren elliptischen und Schmetterlings/Hufeisen- Chiemgau-Kratern tun, wenn wir an den über der Erdoberfläche explodierenden Kometen denken, dessen Bruchstücke natürlich schräg zu einem elliptischen Krater einschlagen.

Abb. 4. Gegenüberstellung von Kratern des Chiemgau-Impakts (DGM 1) und ähnlichen von Mond und Mars (schwarz-weiß). NASA-Fotos.

Abb. 5. Gegenüberstellung von Kratern des Chiemgau-Impakts (DGM 1) und ähnlichen von Mond und Mars. NASA-Fotos.

Ein offensichtliches Missverständnis beim DGM 1 gilt es auch auszuräumen: die offfensichtlich nicht verstandene am Computer teilweise starke Überhöhung der DGM 1-Karten der Geländeoberfläche bei den Kratern. Das ist natürlich gewollt, um Details der Kraterformen besser herauszuarbeiten – ein ganz wesentliches Merkmal der neuen Impaktforschung – zuvor undenkbar oder allenfalls ganz grob mit extrem aufwändigen Präzisionsnivellements zu erzielen, sofern im Gelände überhaupt zugänglich und bezahlbar. In der Optik würde niemand auf die Idee kommen, die Verwendung von Mikroskopen zur Vergrößerung winziger Strukturen in Frage zu stellen.

Abb. 6. DGM 1 3D-Karte der Geländeoberfläche: kleiner unbekannter Begleitkrater vom Mittersee-Krater, Eggstätter Seenplatte. Schräge Draufsicht nach Nordost. Der Wall ist maximal 2,5 m hoch.