Kommentar aus dem Publikum zum Vortrag von Dr. Robert Darga zum Chiemgau-Impakt:

Vortrag Dr. Darga: „Die andere, fragwürdige Seite des Chiemgau-Impakts“

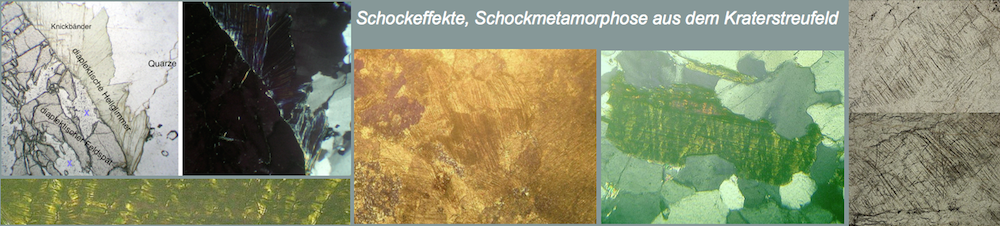

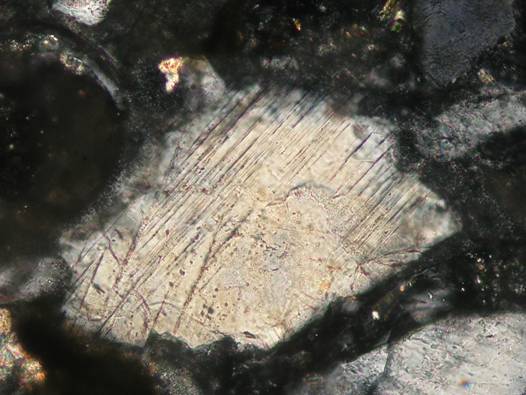

Quarzkorn mir klassischen PDFs; Nördlinger Rieskrater.

Ein Nachtrag zum Vortragsdetail über Planar Deformation Features (PDF) und Diskussionsbeiträge.

— Ein Petrologe (nach eigener Aussage) artikuliert: Er finde PDFs überall in Steinen bis hinauf in die Oberpfalz.

Frage 1. Warum hat er mit diesem „sensationellen Nachweis eines gigantischen Impakts“ nicht längst einen Aufsatz bei „Meteoritics“ eingereicht und die Impaktforschung bereichert?

Frage 2. Kann es sein, dass er Kraft seiner petrologischen Kenntnisse die Darga’schen „PDFs“ für echte PDFs nimmt? Die findet er NATÜRLICH überall.

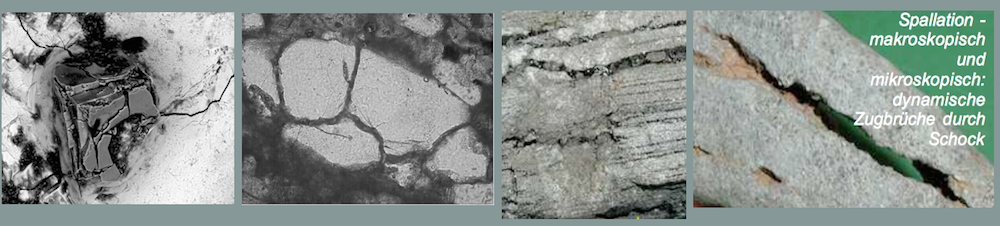

Aussage Dr. Darga (wortwörtlich aus dem Publikum mitgeschrieben): Der Stein „zeigt von außen Risse, d.h. er ist geschockt.“

Das trifft sich gut mit Dr. Dargas Aussage in dem Aufsatz von Darga & Wierer zum Tüttensee als Spekulationsblase: Robert Darga & Johann Franz Wierer (2009): Der Chiemgau-Impakt – eine Spekulationsblase – Oder: Der Tüttensee ist KEIN Kometenkrater. In: Auf den Spuren des Inn-Chiemsee-Gletschers – Exkursionen. Pfeil Verlag, München. Dort heißt es auf Seite 176: „ein ‚geschocktes‘ (also bereits mit offenen und ‚unverkitteten’Spalten versehenes) Geröll“.

Damit wird klar, dass weder der Petrologe noch der Geologe Dr. Darga wissen (nicht einmal in bescheidenen Ansätzen) was PDF überhaupt sind. Eine kleine Unterrichtsstunde für die beiden (die vielleicht auch ganz gern noch von anderen Interessierten aufgenommen wird) folgt hier.

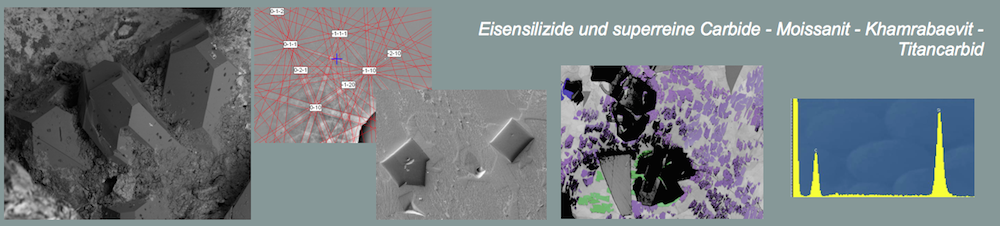

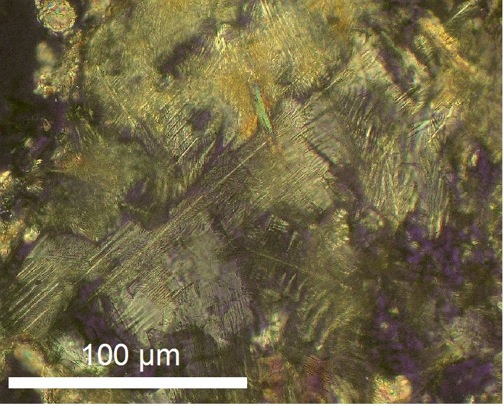

PDFs in Quarz ist einer der am überzeugendsten Schockindikatoren, und es gibt dazu eine Menge von Untersuchungen und Analysen (Stöffler 1972, Stöffler & Langenhorst 1994, Grieve et al. 1996, und viele andere). PDFs sind sehr engständige (Abstände < 1 µm bis größenordnungsmäßig 10 µm) und sehr schmale (Bruchteile eines µm) isotrope Lamellen, die kristallographischen Ebenen im Kristall folgen. „Isotrop“ heißt dabei, dass sich PDFs optisch wie ein Glas verhalten. Die Lamellen können homogen oder mit winzigen Eischlüssen dekoriert sein. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand können sich PDFs nur unter Schockdeformation bilden, nicht aber in vulkanischen oder tektonischen Prozessen. Minimaldrücke für die Bildung von PDFs in Quarz liegen bei etwa 5 – 10 GPa (= 50 – 100 kbar). PDFs sind übliche Schockmerkmale auch in Feldspäten und werden selten in anderen Mineralen wie z.B. dichteren mafischen Mineralen beobachtet (aus https://www.impaktstrukturen.de/seite-schock-metamorphose/).

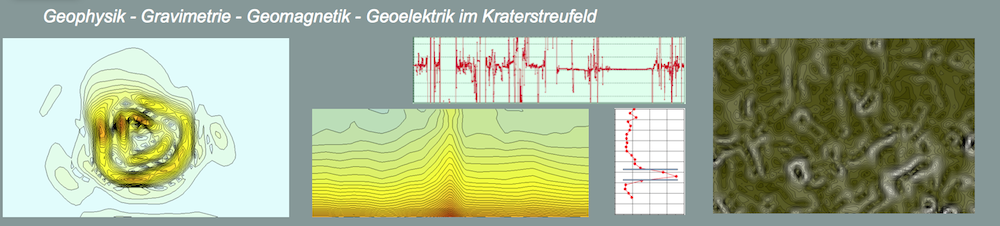

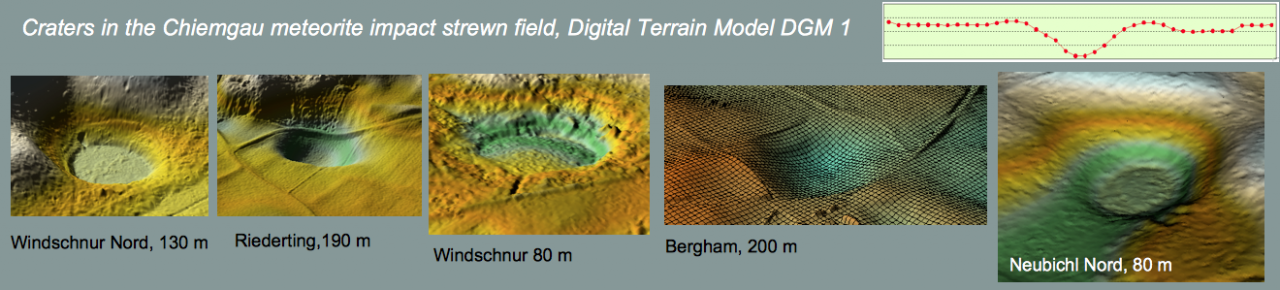

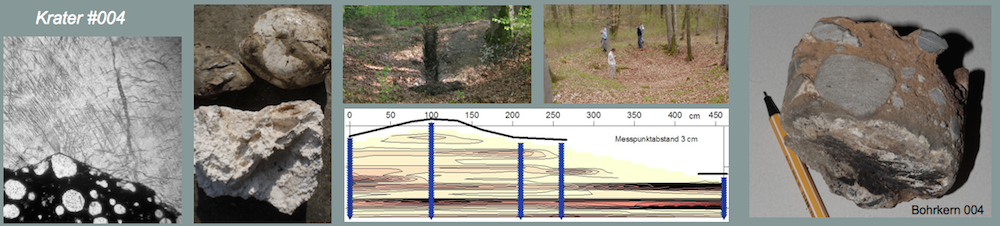

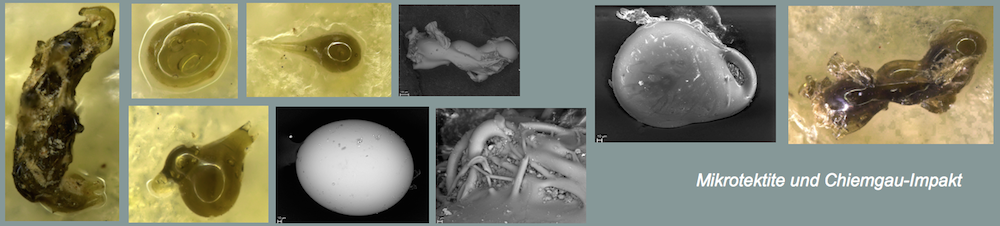

Damit kommen wir zu den PDFs des Chiemgau-Impaktes, die in der bisherigen „einschlägigen“ Chiemgau-Impakt-Literatur regelmäßig mit Text und Bildern beschrieben wurden. Hier eine Auswahl von (publizierten) Dünnschliff-Bildern:

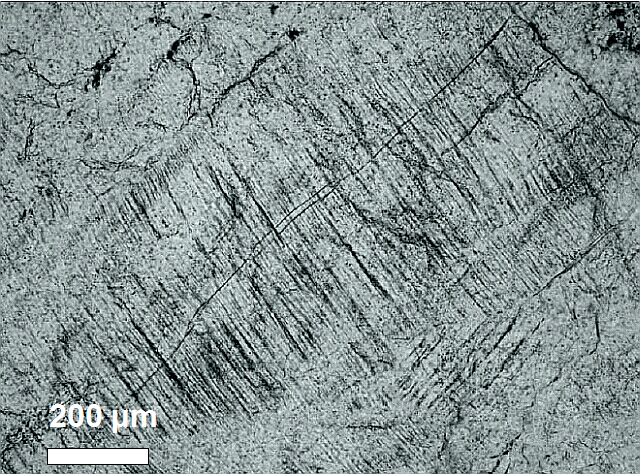

Zwei Scharen von PDFs in Quarz; Krater #004 Emmerting.

Mindestens fünf Scharen von PDFs in Quarz; Ringwall des Tüttensee-Kraters. Die fünf Scharen werden nacheinander beim Rotieren des Tisches vom Polarisationsmikroskop (gekreuzte Polarisatoren) sichtbar.

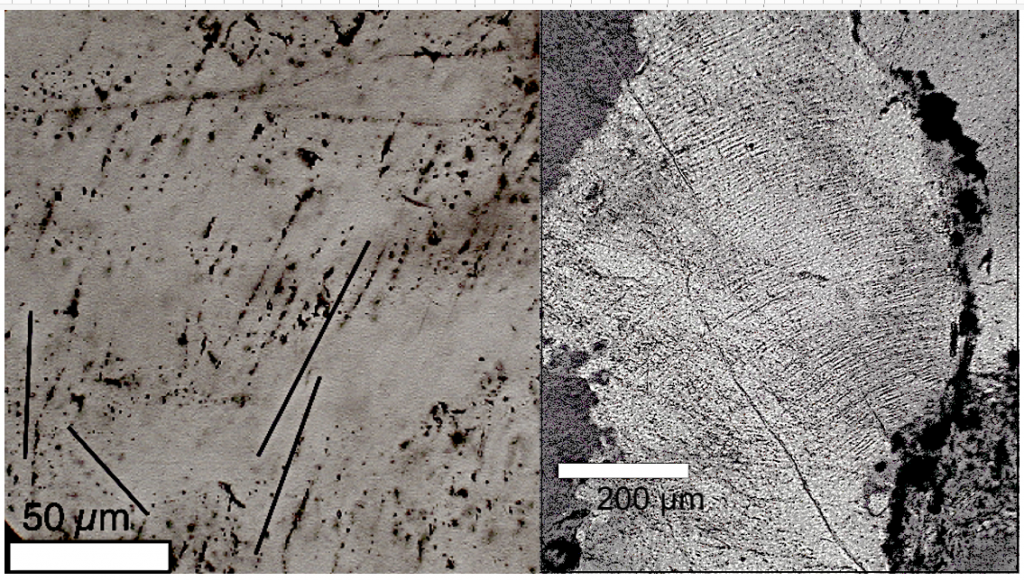

PDFs in Quarz in zwei Sandstein-Brocken aus der Impakt-Katastrophenschicht der Ausgrabung Stöttham. Linke Probe: mindestens vier Richtungen sich kreuzender Scharen. Rechts: Mehrere Scharen; die gebogenen Scharen der PDFs korrespondieren mit Streifen sogenannter undulöser Auslöschung als Ausdruck plastischer Verformung des Kristalls durch den Impakt-Druck (gekreuzte Polarisatoren). Eine Beschreibung und Erklärung steht hier: https://www.impaktstrukturen.de/publikationen/andere-publikationen/sind-gebogene-planare-deformationsstrukturen-pdfs-keine-pdfs/

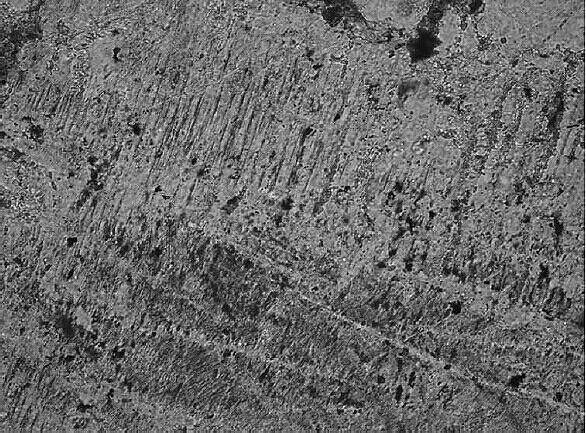

PDFs gehäuft in Feldspat; Impakt-Schmelzgestein vom Tüttensee-Krater.

Wir fassen uns kurz. Von einem Petrologen und dem Geologen Dr. Darga hätten wir mehr wissenschaftliche Seriosität und Ehrlichkeit erwartet, die wir allerdings seit 20 Jahren in dieser Richtung vermissen. Wir verzichten deshalb auch darauf, weiter kritisch auf den Vortrag einzugehen, bei dem einem wirklich die Spucke wegbleiben konnte.

Prof. Dr. Kord Ernstson, Universität Würzburg