Die Kampagne von Mitarbeitern des Berliner Naturkunde-Museums geht weiter

– oder:

Chiemgau Impakt „nicht haltbar“ – was davon zu halten ist.

In der jüngsten Ausgabe des Mitteilungsblattes GMIT (geowissenschaftliches Mitteilungsblatt verschiedener deutscher Vereinigungen und Verbände; Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler (BDG), Deutsche Geologische Gesellschaft (DGG), Deutsche Mineralogische Gesellschaft (DMG), Deutsche Quartärvereinigung (DEUQUA), Geologische Vereinigung (GV), Gesellschaft für Geowissenschaften (GGW), Paläontologische Gesellschaft) haben K. Wünnemann, W.-U. Reimold & T. Kenkmann einen Beitrag unter dem Titel „Postuliertes Impaktereignis im Chiemgau nicht haltbar“ (GMIT 27, 2007, 19-21) veröffentlicht. Die drei Autoren vom Berliner Naturkundemuseum setzen mit anderen Mitteln damit die Kampagne fort, die – ausgehend vom Berliner Naturkundemuseum – in Form einer Presseerklärung (Dr. Gesine Steiner vom 21.11.2006, verantwortlich W.-U. Reimold) begonnen wurde und darauf abzielt, die wissenschaftlichen Forschungen zum Chiemgau-Impakt durch das CIRT zu diskreditieren. Vorgeblich (Zitat) […] die nationale geowissenschaftliche Gemeinschaft über den tatsächlichen Forschungsstand und die Stichhaltigkeit der angeführten Beweise eines angeblichen Chiemgau-Impaktes aufzuklären“ wird das Mitteilungsblatt dazu benutzt, die altbekannten völlig substanzlosen Ausführungen der Presseerklärung zu wiederholen, wobei die Autoren populistische Elemente in ihre Darlegungen einweben, nicht eine einzige eigene Untersuchungen in der Sache präsentieren, Vermutungen streuen und Aussagen anderer verfälschend zitieren.

Dem Leser, der das genau und kontrolliert nachvollziehen möchte, bieten wir nachfolgend eine detaillierte Gegenüberstellung der Aussagen von Reimold, Kenkmann und Wünnemann (GMIT-Zitate im Text rot gekennzeichnet) und der von uns tatsächlich in unseren Artikeln publizierten wissenschaftlichen Aussagen (Zitate aus den Artikeln blau gekennzeichnet). Dazu greifen wir – dem GMIT-Text folgend – Schritt für Schritt die einzelnen Aspekte auf:

Punkt 1.

Zur Publikation in populärwissenschaftlichen Medien und dem Vorwurf von Reimold, Kenkmann und Wünnemann, es … wurden populärwissenschaftliche Medien missbraucht“ :

Als Beispiele für diese „missbrauchten“ Medien werden Astronomy-online, unsere Webseite www.chiemgau-impact.com und das Internetforum CCNet von der Universität Liverpool (Dr. Benny Peiser) genannt. Dass sich die Autoren in einem Beitrag, der sich doch als eine gewisse Form der wissenschaftlichen Widerlegung unserer Hypothese versteht, dazu emotional hinreißen lassen, uns des „Missbrauchs“ populärwissenschaftlicher Medien zu bezichtigen, verkennt vollkommen die Freiheit und Fähigkeit von Wissenschaftsjournalisten, sich mit den angebotenen Themen auseinander zu setzen. Und wenn die Berliner Autoren das Wissenschaftsforum CCNet des Dr. Peiser geringschätzig als „populärwissenschaftlich“ einstufen, so übersehen Sie (oder wollen es nicht sehen), dass in diesem Forum weltweit über 3000 Abonnenten vereint sind und neben Journalisten, Politikern vor allem Wissenschaftler, darunter viele renommierte Forscher, sich zu Wort melden und ihre wissenschaftlichen Arbeiten präsentieren. Hier brauchen wir unter vielen anderen nur die Kollegen der Berliner Autoren, die bekannten Impaktforscher Prof. Jan Smit von der Universität Amsterdam, Prof. Gerta Keller von der Princeton-Universität, Dr. Andrew Glikson von der Australian National University oder Dr. David Morrison (NASA’s Ames Research Center) erwähnen.

Punkt 2.

Zum Ende der Keltenkultur, dem Keltenstahl und der militärischen Römervormacht

Zitat Reimold, Kenkmann und Wünnemann: „Dieses Ereignis [der Chiemgau-Impakt] hat angeblich … der damals in der Region ansässigen Kultur der Kelten ein jähes Ende bereitet. Gleichwohl wurde aber auch darüber spekuliert, ob diese Katastrophe eventuell zu der Entdeckung von kohlenstoffgehärtetem Stahl geführt haben könnte, der, eingesetzt zur Herstellung von Waffen, die militärische Vormachtstellung der Römer begründet haben könnte.“

Wir stellen fest: Behauptungen und Spekulationen dieses Inhalts sind von uns nirgendwo angestellt worden. Ganz im Gegenteil distanzieren wir uns auf unserer Webseite diesbezüglich eindeutig von der „Terra X“-Sendung des ZDF, die diese Thesen aufgebracht hat: „Wir wollen hier nicht auf die Sendung eingehen, insbesondere nicht auf einige darin vorgetragene weitreichende historische Schlussfolgerungen, die wir von unseren Untersuchungen zum Impakt abgekoppelt sehen und die sich auch unserer wissenschaftlichen Beratung entzogen haben.“(https://www.chiemgau-impakt.de/category/diskussion/) Ferner sagen wir: „Ob … sich das Ereignis als Auslöser archäologisch fassbarer kultureller Veränderungen herausstellen wird, können wir derzeit noch nicht sagen.“ (https://www.chiemgau-impakt.de/einfuehrung/historische-bezuge-oder-wann-sturzte-der-himmel-ein/) Von wilden Spekulationen über das Ende der keltischen Kultur u. ä., wie von den Berliner Autoren suggeriert, also weit und breit keine Spur!

Punkt 3.

Zu einer wissenschaftlichen Dokumentation in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. und dem Peer Review.

Die Problematik des Peer Review, also die Begutachtung einer bei einer Zeitschrift eingereichten wissenschaftlichen Arbeit durch Fachkollegen, mit all seinen Vorzügen und Schattenseiten ist hinlänglich bekannt, wobei in letzter Zeit sich die kritischen Stimmen vor allem zu den anonymen Reviews mehren. Wir zitieren aus einem Beitrag der Universität Zürich http://www.unipublic.unizh.ch/campus/uni-news/2006/2248.html :

Anonyme Kritik plus Open review

Peer review ist in der Forschung zwar sehr verbreitet, stößt aber auch auf heftige Kritik. Teuer, langsam, voreingenommen, einfach zu missbrauchen, schlecht im Aufdecken von Fehlern und Betrügereien, hochgradig subjektiv, eine Art Lotterie: so lauten die schärfsten Angriffe auf das Verfahren.

In diesem Zusammenhang möchten wir eine Episode anführen, die ein erhellendes Licht auf Peer Reviews in der Impaktforschung wirft.

Im Anschluss an das International Workshop on „Cryptoexplosions and Catastrophes in the Geological Record – with a Special Focus on the Vredefort Structure“ (Parys, RSA, 6-10 July 1987)verlangte ein namentlich bekannter Peer Reviewer von Autoren einzureichender Proceedings-Artikel kategorisch, dass das Nördlinger Ries im Text nur als eine mögliche Impaktstruktur zu bezeichnen sei. 1987 – das war mehr als 25 Jahre nach dem Nachweis der SiO2-Hochdruckmodifikationen Coesit und Stishovit im Suevit des Rieskraters, 16 Jahre nach dem geologischen Training der Astronauten der Missionen Apollo 14 und 17 im Impaktkrater Ries, 14 Jahre nach dem Niederbringen der Forschungsbohrung Nördlingen 1973 im inneren Rieskrater und immerhin noch 10 Jahre nach dem Erscheinen der Impakt-Spezialbände der Geologica Bavarica zum Ries-Impakt (Forschungsbohrung 1973 und Geologische Spezialkarte 1 : 50 000 des Nördlinger Rieskraters). Diese Episode wirft ein bezeichnendes Licht auf den Prozess des Peer Review an sich und wirft die Frage auf, ob heute in einem ähnlich gelagerten Fall ein Peer Reviewer ähnlich agieren würde.

Punkt 4

zur Akzeptanz der Einschlaghypothese in der Öffentlichkeit; Zitat Reimold, Kenkmann und Wünnemann:

„Die einseitige Darstellung der Einschlagshypothese hat zu einer breiten Akzeptanz in der Öffentlichkeit sowie zu einer Unterstützung von regionalpolitischer Seite (Bürgermeister, Landräte) geführt.“

Zum Vorwurf der „einseitigen Darstellung„: Wie sollen Medien verschiedene Blickwinkel auf das Thema präsentieren können, wenn die Gegenseite nicht in der Lage ist, handfeste Befunde vorzulegen?

Wir fragen ferner: Sind Akzeptanz und Unterstützung verwerflich? Wir antworten den Berliner Autoren, dass wir auf diese enorme Unterstützung stolz sind. Und warum ist diese Unterstützung derart enorm? Weil die Bevölkerung vor Ort, die Bürgermeister, die Landräte, Kreisheimatpfleger usw. von einem laufenden wissenschaftlichen Projekt in ihrer Region und dessen Ergebnissen nicht aus dritter Hand erfahren, sondern im Gegenteil direkt und öffentlich Informationen erhalten sowie ihrerseits lokale Kenntnisse von erheblicher Bedeutung mit einbringen können. Sie stellen dabei fest, dass die Arbeiten von CIRT mit hohem persönlichen Einsatz, Eigenfinanzierung und Zeitaufwand durchgeführt werden, ohne Geltungssucht, der Sache verpflichtet. Der Bevölkerung und den Verantwortlichen vor Ort ist durch die Forschung von CIRT zudem deutlich geworden, dass es für jahrelang bekannte Auffälligkeiten der Region, insbesondere des Tüttensees, nun bessere Deutungsmöglichkeiten gibt, die Befunde der CIRT-Forscher Sinn machen und die Rückschlüsse auf ein einzigartiges Ereignis in der Region stichhaltig sind. Mehr noch, die Bevölkerung ist aktiv tätig vor Ort, sie beteiligt sich auf eigene Kosten an den Geländearbeiten, an der Probennahme, an den Schürfen.

Das steht in auffälligem und eigenartigem Gegensatz zu den deutschen und österreichischen Impaktforschern aus Berlin, Münster und Wien sowie den Mitarbeitern aus dem unfern gelegenen Rieskrater-Museum in Nördlingen. Wenn wir in der Rolle der Impaktforscher und Museumsmitarbeiter Stöffler, Reimold, Kenkmann, Deutsch, Koeberl, Schieber, Pösges usw., die alle die Presseerklärung des Berliner Naturkundemuseums unterschrieben haben, wären und von einem vermuteten, neu entdeckten Impakt in Deutschland hören und lesen würden … am nächsten Tag (oder am selben) säßen wir im Auto, um uns das mit eigenen Augen anzuschauen, mit den Entdeckern die Befunde zu begutachten, Proben zu nehmen usw. Bis auf den heutigen Tag hat es keiner der Genannten oder irgendjemand sonst aus der Gruppe der Unterzeichner der Presseerklärung für nötig gehalten, mit uns direkt vor Ort die Phänomene in Augenschein zu nehmen oder gemeinsam die petrographischen Befunde zu beurteilen.

Stattdessen lesen wir über hastige Ferndiagnosen aus Berlin, London, Wien, Tucson (USA), Moskau, Münster, die alle angeblich ganz deutlich sehen, daß es für einen Chiemgau-Impakt keine Hinweise gibt (Unterzeichner der Berliner Presseerklärung).

Da wir von den Kraterfunden (nur der Tüttensee ist auf genaueren Karten eingezeichnet) keine GPS-Daten veröffentlicht haben, um Vandalismus vorzubeugen und die Interessen privater Grundbesitzer zu schützen, können Dr. Melosh und Dr. Pierazzo aus Tucson, Prof. Ivanov und Dr. Artemieva aus Moskau, die auch die Berliner Presseerklärung unterschrieben haben, gar nicht zu eigenen Untersuchungen des Kraterstreufelds vor Ort gewesen sein. Ihre Unterschrift ist wohl demnach aus Gefälligkeit den Kollegen gegenüber abgegeben worden.

Ferner erfahren wir, daß Prof. Jessberger vom Institut für Planetologie aus Münster, anstatt unsere Befunde persönlich in Augenschein zu nehmen, an Bürgermeister der Chiemgau-Region schreibt und sie auffordert, uns keine Unterstützung zu gewähren (schriftliche Belege bei uns einsehbar).

Punkt 5

nochmals zur Akzeptanz und Unterstützung in der Bevölkerung

In der Rede der Berliner Autoren von der uns zukommenden „Unterstützung“ schwingt noch mehr mit. Wegen dieser Unterstützung nämlich „… halten …“ sie „… es für dringend erforderlich, … über den tatsächlichen Forschungsstand und die Stichhaltigkeit der angeführten Beweise … aufzuklären.“ Offenbar fühlen sich die Berliner Autoren berufen, Bürgermeister und Landräte davor zu warnen, mit Steuergeldern unsere angebliche Scharlatanerie zu unterstützen. Wir können sie beruhigen, denn es gilt noch immer, was eigentlich klar und deutlich auf unserer Webseite nachzulesen ist: „An dieser Stelle möchten wir dazu ausdrücklich betonen, dass die Mitglieder der Forschergruppe des Chiemgau Impact Research Teams ihre Untersuchungen, inklusive intensiver Analysen auch an externen Instituten, die umfangreiche Feldprospektion und die Aufwendungen für die sachgemäße Information der wissenschaftlichen Kollegen wie auch der Öffentlichkeit (z.B. im Internet und für eine kleine Dauerausstellung in der Gemeinde Grabenstätt) bisher völlig „aus eigener Tasche“ finanziert und keinerlei öffentliche Mittel beansprucht haben. Ausgenommen davon sind die im normalen Universitätsbetrieb anfallenden Kosten sowie einige finanzielle Zuwendungen an die Gruppe der Amateurforscher in der Frühphase der Erkundung bis zum Jahr 2002. Für alle TV-Sendungen, an denen bisher Mitglieder unseres Forschungsteams mitwirkten, wurde keinerlei Honorar gezahlt.“ (https://www.chiemgau-impakt.de/category/diskussion/) Doch vermutlich ist gerade der Umstand, dass privat finanzierte und durch das erwähnte Engagement der Bevölkerung unterstützte Forschung innerhalb weniger Jahre derartige Resultate vorweisen kann, für an Universitätsinstituten und Museen aus Steuergeldern wohlbestallte Forscher der schlimmste Stachel im Fleisch.

Punkt 6

Zum Tüttensee und dem Zitat von Reimold, Kenkmann und Wünnemann:

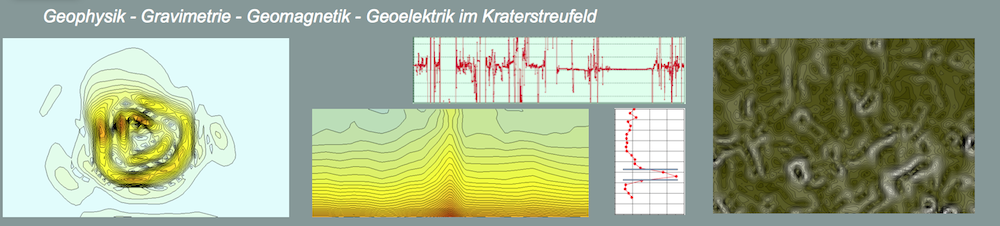

„Das CIRT behauptet auf der Basis von Oberflächen- und geophysikalischen Untersuchungen, dass es sich dabei um einen Impaktkrater handelt.“

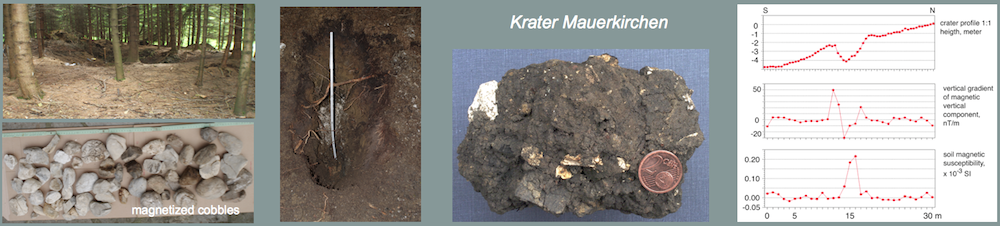

Entweder haben die Berliner Autoren auch hier die einschlägigen Artikel überhaupt nicht gelesen, oder sie verdrehen bewusst die Tatsachen. Unsere sich angeblich auf die Oberfläche beschränkenden Untersuchungen umfassen mittlerweile über 30 Schürfe bis zu Tiefen von 1,8 m rund um den Tüttensee.

An keiner Stelle unserer Veröffentlichungen wird allein auf der Basis von Oberflächen- und geophysikalischen Untersuchungen behauptet, dass es sich dabei um einen Impaktkrater handelt. Wie es guter Brauch in der Wissenschaft ist, haben wir eine Modellvorstellung für die Entstehung der Tüttensee-Hohlform entwickelt, und wir halten uns darüber hinaus streng an das Statement der Berliner Autoren (Zitat):

„Von der wissenschaftlichen Fachgemeinschaft [zu der sich auch die Forscher des CIRT zählen] wurden eindeutige Kriterien für die Identifizierung von Impaktstrukturen entwickelt, die auch bei der Beurteilung des Ursprungs der im Chiemgau beobachteten Geländevertiefungen angewendet werden sollten.“

In der Zusammenfassung zu unserem Artikel „Der holozäne Tüttensee-Meteoritenkrater in Südostdeutschland“ [https://www.chiemgau-impakt.de/pdfs/artikel2d.pdf] schreiben wir eigentlich unmissverständlich:

„Alle beobachteten Merkmale können zwanglos durch einen Impaktprozess erklärt werden, aber sie sind absolut unverträglich mit einer Bildung der Tüttenseestruktur durch Prozesse der Eiszeit.“

Das ist etwas völlig anderes als die Formulierung der Berliner Autoren: [….] das CIRT behauptet, dass es sich um einen Impaktkrater handelt.

Und in den Schlussfolgerungen zu unserem Artikel heißt es:

Wenn wir die Ergebnisse unserer Untersuchungen am Tüttensee den Argumenten der Kritiker des vorgeschlagenen Impaktszenarios gegenüberstellen, kommen wir zu dem Schluss, dass alles dafür spricht, den Tüttensee tatsächlich als einen nachgewiesenen Impaktkrater zu betrachten, und dass die Gegenargumente, die auf einem glazialen Ursprung aufbauen, wenig fundiert (Doppler & Geiss 2005), wenn nicht gar völlig substanzlos (Reimold et al. 2006) sind.

Wir kommen also zu dem Schluss (!), dass alles dafür spricht …. [usw.]

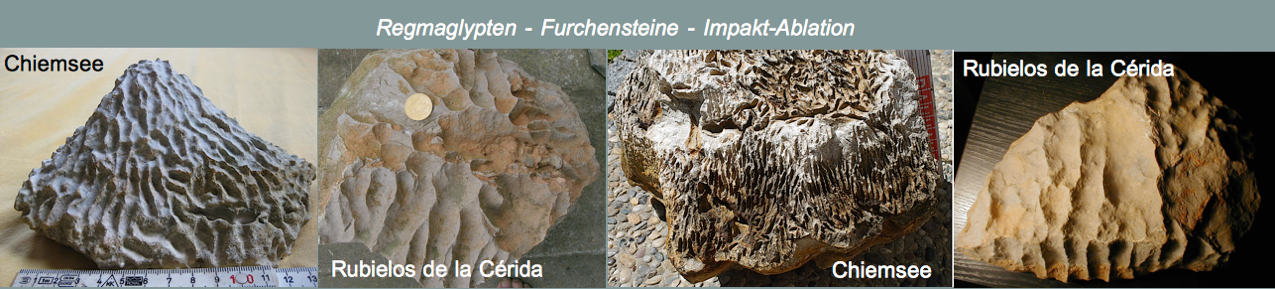

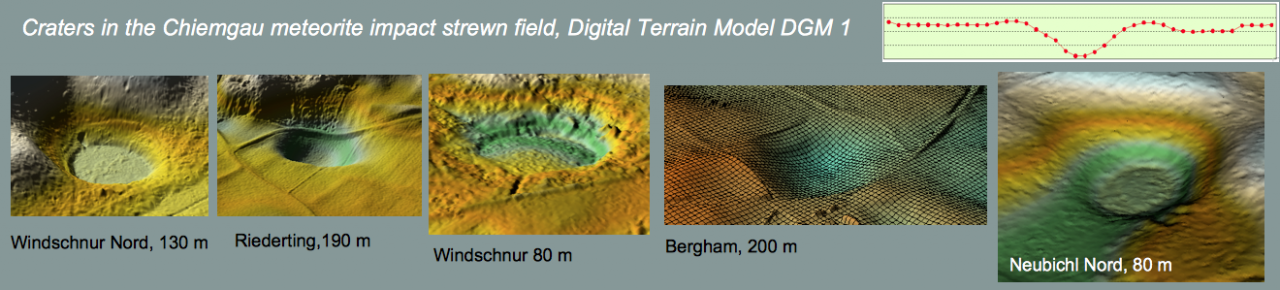

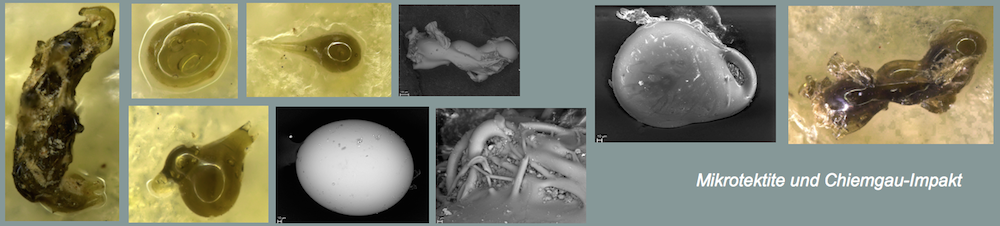

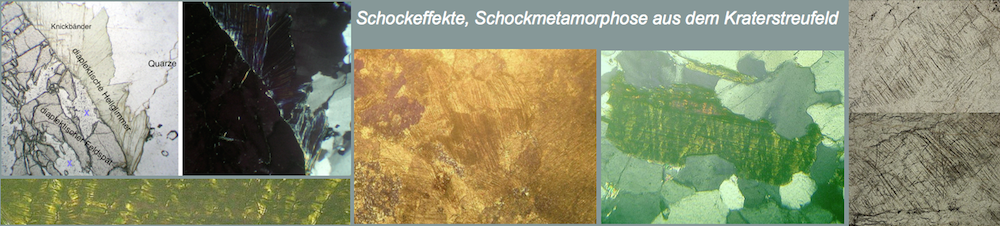

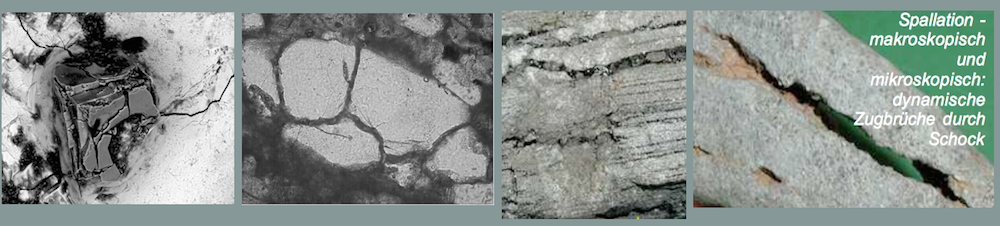

Was sind nun die beobachteten Merkmale und die Ergebnisse unserer Untersuchungen, die uns zu diesem Schluss kommen lassen? Es sind dies die nachgewiesenen Schockeffekte in Komponenten aus dem Ringwall des Tüttensee-Kraters (bis zu fünf Scharen von PDFs in einem einzigen Quarzkorn), die von der „wissenschaftlichen Fachgemeinschaft“ eindeutig als sicheres Kennzeichen von Schock und damit bei Vorkommen in der Natur als Beleg für einen Impakt angesehen werden. (Stöffler und Langenhorst 1994, und andere). [Allerdings sollen nach der Berliner Ferndiagnose von Computer-Bitmaps (siehe oben) diese multiplen Scharen von PDFs vermutlich keine PDFs sein …] Und weiter sind die beobachteten Merkmale und die Ergebnisse unserer Untersuchungen, die uns zu diesem Schluss kommen lassen: Es sind die um den Tüttensee herum nachgewiesenen Brekzien mit allen Merkmalen einer Impakt-Ejektalage wie die zwar moderaten aber reichlich nachgewiesenen Schockeffekte sowie alle Anzeichen von Hochdruck-Kurzzeit-Deformationen, wie sie typisch für Impaktprozesse sind.

Zum Zitat der Berliner Autoren und den geophysikalischen Messungen: Auch hier handelt es sich um ein von uns entwickeltes Modell mit einer Deutung der gemessenen relativ positiven Schwereanomalie um den Tüttensee-Krater. Wir schreiben unmissverständlich, dass sich unser Modell anlehnt

– – erstens an Beobachtungen bei schweren Erdbebenschocks mit dem bekannten Modell einer Bodenverflüssigung und anschließender Verdichtung und

— zweitens an die allgemein anerkannten Modelle zur Impakt-Kraterbildung (z.B. Melosh 1989), bei der es in der Nachströmbewegung hinter der Impakt-Schockfront zu einer Kompaktion der lockeren, hochporösen und wassergesättigten Gesteine des Einschlaggebietes gekommen sein kann.

Wir sprechen von Modellen, Erklärungsmöglichkeiten und Schlussfolgerungen, und es ist eine aus der Luft gegriffene Unterstellung der Autoren vom Berliner Naturkunde-Museum, dass wir auf der Basis der Geophysik einen Impaktursprung für den Tüttensee behaupten.

Punkt 7

und zur Ausführung der Berliner Autoren, dass bei einer solchen Impaktsituation „[…] das Vorhandensein von meteoritischem Material und/oder von Impaktschmelze (Gestein, das nach der Entlastung von extrem hohen Stoßwellendrucken > 50 GPa aufschmilzt) gefordert wird.“

Das ist die alte beschränkte Sicht des wissenschaftlich nur nach hinten Schauenden. Noch zum Jahreswechsel 2005/2006 artikulierte Prof. Jessberger vom Institut für Planetologie in Münster:

— „Kometenmaterial ist unverändert seit der Entstehung unseres Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren.“ (Jessberger 2005). Und:

— „Kometen tragen keine »unbekannten Stoffe«“ (Jessberger 2006, schriftliche Mitteilung an verschiedene offizielle Stellen mit Bezug auf den Chiemgau-Impakt)

Das war kurz bevor die ersten Analysen der Stardust-Mission vorlagen und die Wissenschaftler von „shocking results“ sprachen und ein Paradigmenwechsel bezüglich Herkunft und Zusammensetzung von Kometen prophezeit wurde. Zitat:

— “Comet dust seems to be a real zoo of things; we see all kinds of particles that are clearly formed at different places, possibly at different times and certainly under different conditions.” [Übersetzung: „Kometenstaub scheint ein wahrer Zoo von Dingen zu sein; wir sehen jede Art von Partikeln, die sich eindeutig an verschiedenen Orten gebildet haben, möglicherweise zu verschiedenen Zeiten und ganz gewiß unter unterschiedlichen Bedingungen.“] (Scott Sandford, lead author of the ‚organics‘ paper and a scientist from NASA Ames Research Center in California’s Silicon Valley, 15.12.2006).

Und: Bis vor kurzem war es unumstößliche Gewissheit in der „impact community“, dass bei einem Impakt das Projektil durch die enormen Temperaturen im Gefolge der fortschreitenden Schockfront verdampft und allenfalls eine mikroskopische geochemische Signatur des Impaktors überleben kann. Das war Gesetz, bis man in der Impaktschmelze der Morokweng-Impaktstruktur makroskopisch meteoritisches Material fand („high meteoritic component“) und nunmehr die alte Modellvorstellung vom vollständig verdampften Projektil einfach nicht mehr gilt. Was wäre nun, wenn umgekehrt zum erstenmal bei einem kleinen Meteoritenkrater entgegen dem Postulat von Reimold, Kenkmann und Wünnemann kein meteoritisches Material zu finden wäre?

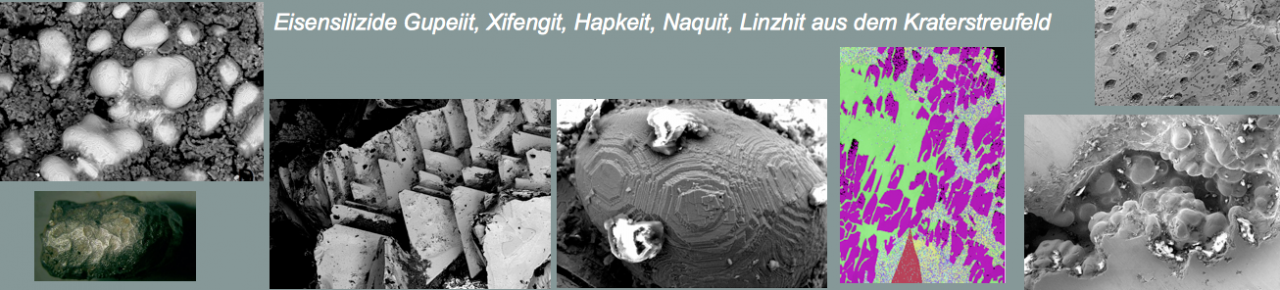

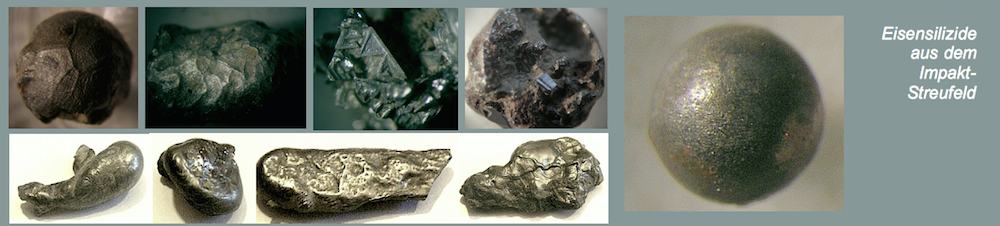

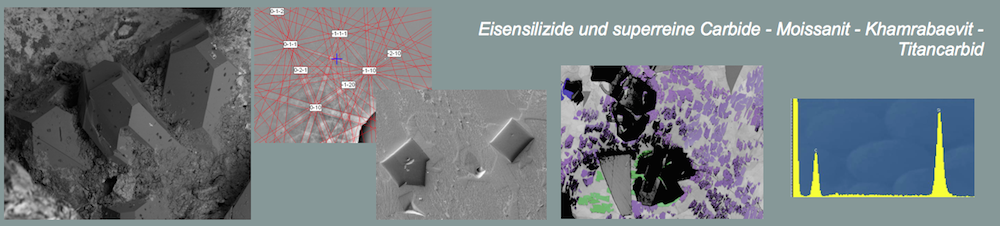

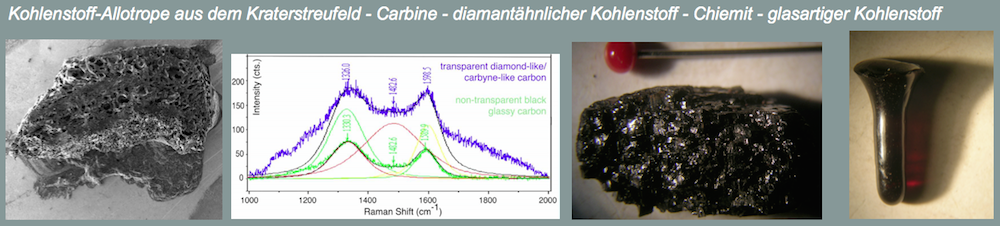

Aber die Sache ist bei den Chiemgau-Kratern ja sehr viel einfacher, was den Berliner Autoren wohl ebenfalls entgangen ist. Zum einen wurde bei einer Gupeiit-Probe aus dem Chiemgau eine chemische Zusammensetzung gefunden, die der des Meteoritenminerals Suessit aus dem North Haig Ureilit-Meteorit und dem NWA 1241 Ureilit-Meteorit außerordentlich ähnlich ist (mit z.T. mehr als 1% Nickel). Und wenn wir zum Vergleich das Impakt-Streufeld der holozänen Macha-Krater in Jakutien heranziehen, stellen wir fest, dass die größten aufgefundenen Partikel, für die eine meteoritische Herkunft angenommen wird, gerade mal 1,2 mm groß sind (und einen sehr niedrigen Nickelgehalt besitzen), ohne dass damit die Art des eingeschlagenen Projektils eindeutig charakterisiert werden kann (Gurov und Gurova 1998) .

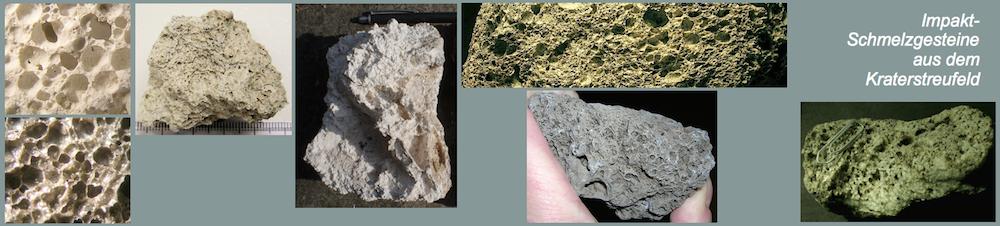

Zur fehlenden Impakt-Schockschmelze ist anzumerken, daß in allen kleinen Kratern bei den anzunehmenden sehr kleinen Projektilen (vielleicht 50 cm Duchmesser bei einem 5 m- Krater) die Schockdrücke allenfalls punktuell, aber vermutlich nirgendwo die erforderlichen > 50 GPa erreichten, um eine Gesamtgesteinsschmelze zu erzeugen. Beim Tüttensee-Krater dagegen, mit einem scheinbaren Durchmesser von ca. 500 m, könnten solche Impaktschmelzgesteine durchaus entstanden sein, sich heute aber vielleicht im Zentrum unter 15 m Wassersäule und 15 m verfestigtem organischen Material befinden. Um solche Überlegungen anstellen zu können, muss man allerdings ortskundig sein.

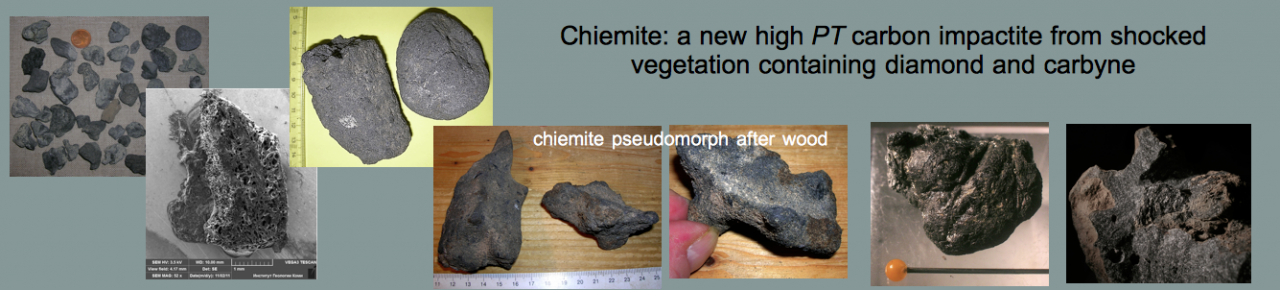

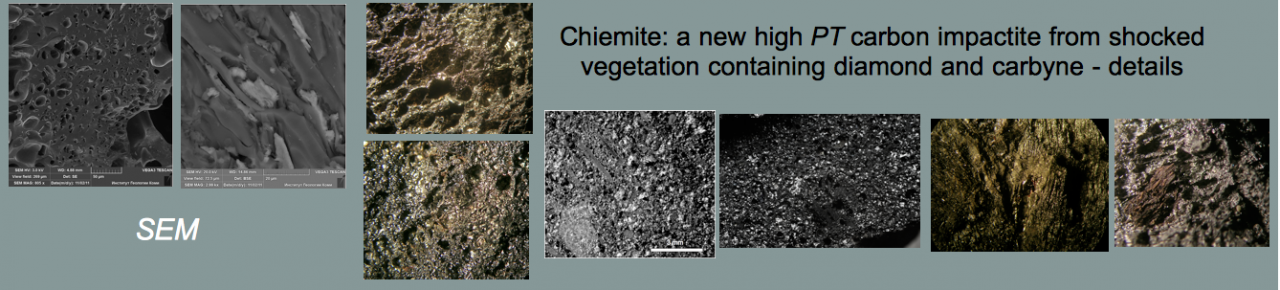

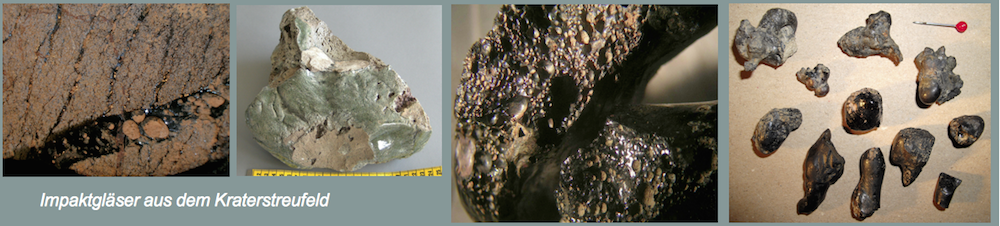

Wenn wir am Anfang des letzten Absatzes die fehlende Impakt-Schockschmelze anführen, so wollen wir damit ausdrücken, dass es im Streufeld des Chiemgau-Impaktes durchaus reichlichImpakt-Schmelzen gibt, die nach unserer Modellvorstellung nicht durch Schockbeanspruchung sondern durch Schmelzen alpiner Gerölle in einer extrem aufgeheizten Impakt-Explosionswolke gebildet wurden. Über diese Schmelzen und Glasbildungen, die zusammen mit mechanischen Schockbildungen (PDFs) auftreten, ist von uns ein ausführlicher Bericht auf unserer Internetseite veröffentlich worden, http://www.chiemgau-impact.com/. Das wird von Reimold, Kenkmann und Wünnemann unterschlagen, ebenso die Publikationen anderer Forscherteams zu eben dieser Thematik eines ganz ungewöhnlichen thermischen Ereignisses in der nördlichen Impaktregion ( Hoffmann, V., Rösler, W., Patzelt, A., Raeymaekers, B., van Espen, P. (2005): Characterization of a small crater-like structure in southeast Bavaria, Germany. Meteoritics and Planetary Science, 40, p. A129; Rösler et al. (2006): Characterisation of a small craterlike structure in SE Bavaria, Germany. European Space Agency First International Conference on Impact Cratering in the Solar System. ESTEC, Noordwijk , The Netherlands, 812 May, 2006).

Punkt 8

zur Bunten Brekzie des Tüttensee-Kraters

Wünnemann et al monieren:

„... der anhand von Farbe und eher oberflächlichen Gemeinsamkeiten durchgeführte Vergleich zwischen Brekzien aus dem Chiemgau und der Bunten Brekzie aus dem Nördlinger Ries kann nicht als Nachweis für einen Impaktursprung akzeptiert werden. „

Die drei Autoren Reimold, Kenkmann und Wünnemann, die ja doch – so ist in Erinnerung zu rufen – „über den tatsächlichen Forschungsstand … aufzuklären“ beanspruchen, haben entweder die entsprechenden Artikel [https://www.chiemgau-impakt.de/pdfs/ATT00007.pdf und https://www.chiemgau-impakt.de/pdfs/artikel2d.pdf] überhaupt nicht gelesen, oder verfälschen deren Aussagen und unterschlagen ganz bewusst die wirklich wesentlichen Befunde.

Neben einem ganzen Artikel, der allein der Brekzie vom Tüttensee (nicht aus dem Chiemgau, wie Wünnemann et al. schreiben, sondern vom Tüttensee!) gewidmet ist [Titel: Die Bunte Breccie vom Tüttensee, https://www.chiemgau-impakt.de/pdfs/ATT00007.pdf] bringt der 30 Seiten lange Artikel „Der holozäne Tüttensee-Meteoritenkrater in Südostdeutschland“ [https://www.chiemgau-impakt.de/pdfs/artikel2d.pdf]

— allein 8 Seiten nur über die Ejektanlage der Tüttensee-Brekzie

— 21 Bilder in 11 Abbildungen (Abb. 9 – Abb. 19)

Über einen Vergleich mit der Bunten Brekzie des Riese steht in den beiden Artikel des CIRT dieses:

— Auch die „Bunte Breccie“ in Schurf 11 zeichnet sich wie ihre Namensschwester vom Ries durch die Buntheit der zerbrochenen Komponenten und ihre Vermischung mit der tonigen Matrix aus, insbesondere wenn man zum Vergleich die dortige feinstückige tonige Breccie heranzieht – bzw. dieses:

— Über diesem fossilen Bodenhorizont folgt eine bis zu einem Meter mächtige

polymikte Brekzie, die in Teilen dieselbe Fazies hat wie die Bunte Brekzie im

Nördlinger Ries-Krater (Pohl et al. 1977) (Abb. 15).

— Eine Abbildung zeigt darüber hinaus ein Foto von der Tüttensee-Brekzie und eines von der Ries-Brekzie, beide mit Holzkohlefragmenten als Komponenten.

Der Leser wird feststellen, dass hier von Komponenten, der Fazies und einem Gefüge die Rede ist und keineswegs von einem Farbvergleich. Und nirgendwo, wir betonen: nirgendwo!, steht auch nur andeutungsweise, dass dieser Hinweis auf die Ries-Brekzie als ein Nachweis für einen Impaktursprung angesehen wird.

Korrekt wäre es dagegen von Wünnemann et al. gewesen, unseren Vergleich der Tüttensee-Ejektalage mit der verblüffend ähnlichen Ejektalage der holozänen Macha-Krater in Jakutien (Gurov & Gurova 1998) nicht zu unterschlagen. Unterschlagen von Reimold, Kenkmann und Wünnemann werden alle weiteren Befunde zur Tüttensee-Ejektalage, die stratigraphische Situation mit dem fossilen Boden unter der Ejektalage voll von extrem frischem organischem Material, unterschlagen werden die Knochen, die Zähne, die Haare, das frische Holz in und unter der Brekzienlage, die frischen Schilfhalme, die extrem skelettartig zerfressenen karbonatischen und silikatischen Gerölle, die enormen in situ Zerbrechungen von dennoch kohärenten Klasten in der Tüttensee-Brekzie. Vor allem ist von den Autoren des Berliner Naturkunde-Museums bis heute die Frage nach der Entstehung dieser eindeutig postglazialen* Brekzie nicht beantwortet.

* (durch radiometrische Datierung jünger als 2900 v. Chr.; C14-Datierungen [LTL1582A und LTL1583A], Universität Lecce, Italien, aus Schichten direkt unterhalb des Impakt-Horizonts)

Punkt 9

Schockeffekte

Vordergründig nicht unterschlagen werden die Schockeffekte in Klasten der Brekzie.

Dazu schreiben die Berliner Autoren:

„Auch die auf der CIRT-Website präsentierten Mineraldeformationen sind entweder nicht diagnostisch für Impakt-Deformationen, wie Knickbänder in Biotit, oder sind anhand des zur Verfügung gestellten Bildmaterials vermutlich nicht als durch Stoßwellenbeanspruchung entstandene PDFs zu deuten.“

Zu den nicht diagnostischen Knickbändern in Biotit:

Was schreiben wir dazu in unserem Artikel (16 Seiten mit 17 Abbildungen) „Schockeffekte (Schock-Metamorphose) in Gesteinen aus dem Impakt-Horizont am Tüttensee“ (Ejekta, Bunte Breccie) [http://chiemgau-impakt.de/pdfs/bdw3.pdf] – für jedermann nachzulesen?

„Eine andere Deformation in Gesteinen des Tüttensee-Impakthorizontes betrifft die in den Kristallin- und Sedimentgeröllen häufigen Glimmerminerale. Ein typischer Schockeffekt moderater Intensität sind sogenannte Knickbänder, die bei druckinduzierten Stauchungen des Korns (Schockdrücke > 1 GPa = 10 kbar; Hörz [1970]) durch Gleitungen und Rotationen im Kristallgitter entstehen. Die abgeknickten, rotierten Zonen erzeugen unter dem Polarisationsmikroskop ein Streifenmuster (Abb. 3). Knickbänder in Glimmern können auch bei statischer Deformation entstehen und sind vielfach von tektonisch stark beanspruchten Gesteinen der Regionalmetamorphose und aus Druckexperimenten beschrieben worden, wobei im allgemeinen statische Drücke von einigen Kilobar angenommen bzw. aufgewendet wurden. Nach einer vergleichenden Untersuchung von Hörz (1970) an tektonisch, experimentell statisch und schock-deformierten Gesteinen zeigen sich jedoch signifikante Unterschiede, die sich im allgemeinen bei dynamischer Schockdeformation in einer erhöhten Knickbandhäufigkeit, einhergehend mit einer geringeren Bandbreite, sowie in einer deutlich größeren Unsymmetrie bei den Knickwinkeln äußern. Eine eindeutig schock-diagnostische Eigenschaft kann den Knickbändern in Glimmern aber nicht zugeschrieben werden, was auch für die Gesteine aus dem Impakthorizont am Tüttensee gilt.“

Das Voranstehende schreiben wir und nicht die Berliner Autoren. Und auch diese unsere kritische Wertung wird von Reimold, Kenkmann und Wünnemann unterschlagen, und sie suggerieren, wir würden daraus leichtfertig einen Impakt ableiten. Das ist wieder das, was Ferran Claudin in seinem Kommentar [https://www.chiemgau-impakt.de/category/diskussion/n] zur Berliner Presseerklärung eine Diffamierung genannt hat, nämlich die wissentliche Herabsetzung und die Rufschädigung von Forschern des CIRT.

Wenn wir die Knickbänder in Glimmern explizite im Zusammenhang mit dem Tüttensee bringen, dann deswegen, weil sie in einer derartigen Intensität und Häufigkeit und mit allen Merkmalen einer dynamischen Deformation (Hörz 1971) beobachtet werden. Wir schreiben:

„Dennoch lässt sich feststellen, dass die Glimmer in den Tüttenseeproben ungewöhnlich stark geknickt sind, wobei gerade die Merkmale einer dynamischen Schockbeanspruchung, extreme Knickband-Häufigkeit, die sehr geringe Breite der Bänder und ihre ausgesprochene Unsymmetrie hervorstechen. Es werden Schliffe von Gesteinen aus den Schürfen am Tüttensee angetroffen, in denen praktisch alle Glimmer eine intensive Knickbänderung aufweisen. „

Das wird von Reimold, Kenkmann und Wünnemann unterschlagen.

Zu den planaren Deformationsstrukturen (PDFs), die in den CIRT-Artikeln als Beleg für eine Schock-Deformation angeführt und in Form von JPEG-Bitmaps auf der www.chiemgau-impakt-de Webseite dargestellt werden, schreiben Reimold, Kenkmann und Wünnemann ferner:

„[… ] die auf der CIRT-Website präsentierten Mineraldeformationen [….] sind anhand des zur Verfügung gestellten Bildmaterials vermutlich nicht als durch Stoßwellenbeanspruchung entstandene PDFs zu deuten.“

Damit geben die Berliner Autoren zu erkennen, dass sie sich nie die Mühe gemacht haben, die von CIRT präsentierten Proben selbst in Augenschein zu nehmen, sondern sie allein „anhand des zur Verfügung gestellten Bildmaterials“ beurteilen. Für nicht Eingeweihte ergänzen wir, dass PDFs nur unter dem Mikroskop zu erkennen und zu beurteilen sind und dass die Berliner Autoren eine Beurteilung offenbar ohne Mikroskop in einer Art Ferndiagnose von Computer-Bitmaps vornehmen können.

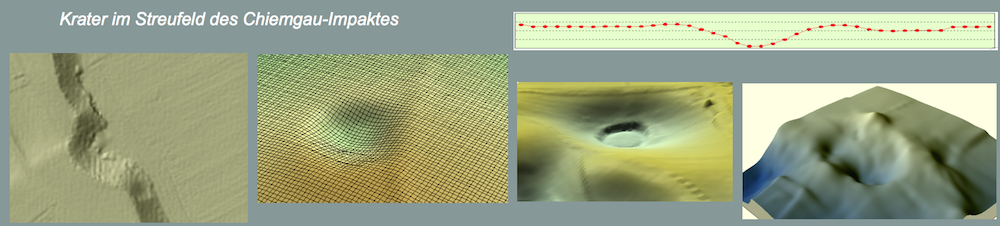

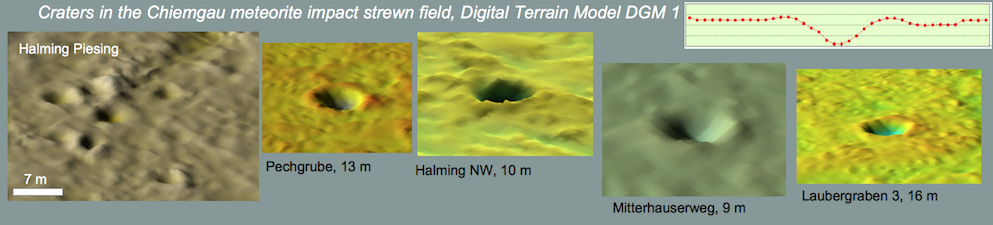

Punkt 10

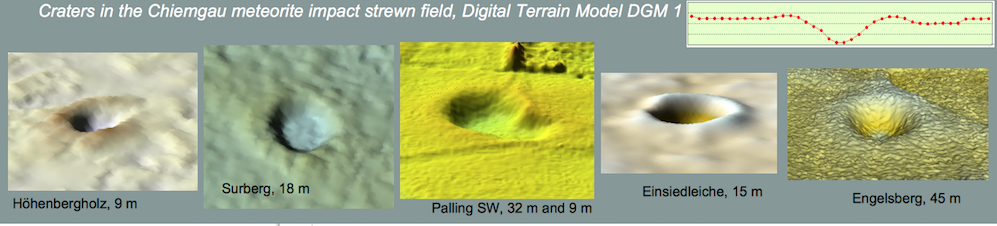

und zur (Zitat Reimold, Kenkmann und Wünnemann) „[…] räumlichen Verteilung der als „Krater“ bezeichneten Strukturen innerhalb eines elliptischen Streudurchmessers von ca. 58 km maximaler Länge und 27 km Breite. Alle bisher auf der Erde bekannten Impaktkrater-Streufelder haben eine räumliche Ausdehnung von maximal einigen Kilometern.“

Wir formulieren etwa analog (siehe dazu auch Punkt 7): In allen bisher auf der Erde bekannten großen Impaktstrukturen gibt es keine makroskopischen Reste des eingeschlagenen Projektils, weil Berechnungen zeigen, dass die hohen Drücke der durchlaufenden Schockfront zu derart hohen Temperaturen führen, dass der Impaktor vollständig verdampft. – Das galt bis zur Entdeckung der großen Gehalte an makroskopischem meteoritischem Material, das man allen Berechnungen zum Trotz in der Impaktschmelze der Morokweng-Impaktstruktur gefunden hat (siehe Punkt 7.).

Vielleicht ist es so, dass auch trotz aller Berechnungen von Passey und Melosh (1980), Artemieva und Shuvalov (2001) sowie Bland und Artemieva (2006), die von den Berliner Autoren zitiert werden (allerdings ohne weitere bibliographische Angaben), einige Himmelskörper widerborstig sind und sich nicht an diese Berechnungen halten. Wir erinnern:

— „Kometenmaterial ist unverändert seit der Entstehung unseres Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren.“ (Jessberger 2005)

— „Kometen tragen keine »unbekannten Stoffe«“ (Jessberger 2006)

— „Kometenstaub scheint ein wahrer Zoo von Dingen zu sein; wir sehen jede Art von Partikeln, die sich eindeutig an verschiedenen Orten gebildet haben, möglicherweise zu verschiedenen Zeiten und ganz gewiß unter unterschiedlichen Bedingungen.“ (Scott Sandford, NASA Ames Research Center, 15.12.2006).

Und wir fügen ein Zitat aus einem jüngst erschienenen Artikel hinzu. Im Zusammenhang mit der Diskussion, ob der Tunguska-Impaktor ein Asteroid oder ein Komet gewesen ist, schreiben Kolesnikov et al. (2007):

„Furthermore, we feel that theoretical calculations must have less weight than measurements.“ [Übersetzung. „Des weiteren haben wir die Empfindung, dass theoretische Berechnungen weniger Gewicht als Messungen {„und Beobachtungen“ – unsere Ergänzung} haben müssen.“]

Punkt 11

Zitat Reimold, Kenkmann und Wünnemann: „Aufgrund dieser Tatsachen [Tatsachen?? Berechnungen! – unsere Anmerkung] ist ein Impaktursprung der Chiemgau Hohlformen einschließlich des Tüttensees zweifelhaft. Diese Auffassung wird von international führenden Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Impaktforschung geteilt, die vor kurzem in einem offenen Brief die Entstehung der Hohlformen durch eine Impakt eindeutig zurückgewiesen haben (http://download.naturkundemuseum-berlin.de/presse/Chiemgau.pdf).“

Zu dieser Presseerklärung des Berliner Naturkundemuseums (verantwortlich W.-U. Reimold) haben wir eine Erwiderung veröffentlicht, die hier nachgelesen werden kann: https://www.chiemgau-impakt.de/. Neben dem Vorwurf an die Unterzeichner, in dieser Presseerklärung nicht die geringsten Befunde, Resultate eigener Untersuchungen und Analysen vorzulegen, haben wir an die Unterzeichner 10 Fragen zu unseren Forschungsergebnissen aus Geologie, Geophysik, Petrologie und Geochemie gestellt und um deren schlüssige Beantwortung gebeten.

Drei Monate nach unserer Erwiderung haben wir die Unterzeichner an die Beantwortung der 10 Fragen erinnert (https://www.chiemgau-impakt.de) aber bis heute keine Antwort erhalten. Es hätte Reimold, Kenkmann und Wünnemann gut angestanden, zu unseren Fragen Stellung zu nehmen statt diesen die Forscher des CIRT diffamierenden Beitrag für GMIT zu verfassen.

Punkt 12

und das abschließende Zitat der Autoren vom Berliner Naturkundemuseum: „Unserer Auffassung nach sprechen keine Beobachtungen gegen die ursprüngliche Interpretation, nämlich das es sich bei den beobachteten Geländevertiefungen um Toteislöcher glazialen Ursprungs handelt (Fehr et al. 2005; Doppler and Geiss, 2006. Aber auch eine anthropogene Herkunft vor allem der in großer Anzahl in diesem Gebiet verbreiteten kleineren Hohlformen kann nicht ausgeschlossen werden.“

Zur Toteisgenese haben Reimold, Kenkmann und Wünnemann eine „Auffassung“; aber wo sind ihre eigenen Daten, Befunde, Analysen? Sie zitieren (ohne weitere bibliographische Angaben) eine Arbeit von Doppler und Geiss (2006; [wir ergänzen: http://www.geologie.bayern.de/app/…tuettensee.pdf]), die den Tüttensee noch einer kurzen Begehung und den Gegebenheiten der topographischen Karte als ein Toteisloch deklarieren. Zu dieser substanzlosen Arbeit haben wir einen Kommentar veröffentlicht, der hier nachgelesen werden kann: http://www.chiemgau-impact.com/.

Viel aufschlussreicher als der Doppler & Geiss-Artikel ist der Umstand, dass Reimold, Kenkmann und Wünnemann die Arbeit von Fehr et al. 2005 [wir ergänzen die bibliographischen Daten: A meteorite impact crater field in eastern Bavaria? A preliminary report. – Meteoritics & Planetary Science, 40, 187-194)] als Advokat für die Interpretation der „Geländevertiefungen“ als Toteislöcher zitieren. Was aber lesen wir in diesem Artikel von Fehr et al. tatsächlich? Zitat:

„Hence, a formation by meteorite impacts that occurred in Celtic or early medieval times should be considered.“ (S. 187, Abstract). [Übersetzung: Folglich sollte eine Bildung {der Krater} durch Meteoriteneinschläge, die sich in der Keltenzeit oder im frühen Mittelalter ereigneten, erwogen werden.] Und zweites Zitat aus der Arbeit Fehr et al.:

„The above discussion indicates that the Burghausen area may host a large impact crater strewn field.“ (S. 193) [Übersetzung: Die obige Diskussion zeigt, dass das Burghausen-Areal {wir fügen hinzu: im nördlichen Teil des Kraterfeldes} ein großes Impaktkrater-Streufeld beherbergen könnte.]

Spätestens an dieser Stelle mit dieser eklatanten Verfälschung wird deutlich, dass es den Autoren des Berliner Naturkundemuseums Reimold, Kenkmann und Wünnemann in dem GMIT-Beitrag „Postuliertes Impaktereignis im Chiemgau nicht haltbar“ nicht um eine sachliche Erörterung des Themas geht, sondern die einzige Zielsetzung darin besteht, speziell die Forscher und Forschungen des Chiemgau Impact Research Teams in rufschädigender Weise in Misskredit zu bringen.

Schade, dass Wünnemann et. al. (2007) ihre Zeit, Kraft und berufliche Position so darauf verschwendet haben, die Forschungen von CIRT mittels eines Mischmasch aus Verfälschungen, Vermutungen, Unterstellungen, Populismus und eingewobenen wissenschaftlich begründbaren Überlegungen öffentlich in Misskredit zu bringen und zu diffamieren. Für die Forschung und die Stellung der Wissenschaft in der Öffentlichkeit wirklich förderlich wäre ein sachorientierter und durch Untersuchungen vor Ort gestützter Fachdialog und keine Demontage von Personen, Arbeiten und letztlich der Bonität von Wissenschaft in der Öffentlichkeit.

Literatur

Fehr, K.T., Pohl, J., Mayer, W., Hochleitner, R., Fassbinder, J., Geiß, E. & Kerscher, H. (2005): A meteorite impact crater field in eastern Bavaria? A preliminary report. – Meteoritics & Planetary Science, 40, 187-194.

Gurov, E.P. & Gurova, E.P. (1998): The group of Macha craters in western Yakutia. -Planet. Space Sci., 46, 323-328.

Hörz, F. (1970): Static and dynamic origin of kink bands in micas. J. Geophys. Res., 75, 965- 977.

Hoffmann, V., Rösler, W., Patzelt, A., Raeymaekers, B., van Espen, P. (2005): Characterization of a small crater-like structure in southeast Bavaria, Germany. Meteoritics and Planetary Science, 40, p. A129.

Jessberger, E. (2005) in: Dorothee Bürkle: Wie Kometenstaub nach Münster kommt.

Kometen-Sonde mit Probenmaterial landet auf der Erde. http://www.wdr.de/themen/...

Kolesnikov, E.M., Rasmussen, K.L., Hou, H.L., Xie, L.W. & Kolesnikova, N.V. (2007): Nature of the Tunguska Impactor Based on Peat Material from the Explosion Area. – In: Comet/Asteroid Impacts and Human Society, Borbrowsky, P & Rickman, H., eds., Berlin Heidelberg (Springer), 546 pp.

Melosh, H.J. 1989. Impact cratering. A geologic process. Oxford Univ. Press, Oxford, 245 pp.

Rösler, W. et al. (2006): Characterisation of a small craterlike structure in SE Bavaria, Germany. European Space Agency First International Conference on Impact Cratering in the Solar System. ESTEC, Noordwijk , The Netherlands, 812 May, 2006.

Stöffler, D. and Langenhorst, F. 1994. Shock metamorphism of quartz in nature and experiment: I. Basic observation and theory. Meteoritics, 29, 155 – 181.

Wünnemann, K., Reimold, W.-U. & Kenkmann, T. (2007): Postuliertes Impaktereignis im Chiemgau nicht haltbar. – GMIT, 27, 19-21.