Hier können die Beiträge (Poster und Proceedings) angeklickt werden.

Forschungen Chiemgau-Impakt 2020 Rückblick

Forschungen Chiemgau-Impakt 2020 Rückblick – Beiträge zu internationalen Tagungen

Lunar & Planetary Science Conference (LPSC) Houston – American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting San Francisco – Yushkin Readings 2020 Syktyvkar (Modern Problems of Theoretical, Experimental, and Applied Mineralogy) – Planetary Crater Consortium Meeting (PCC) Hawaii

AGU Fall Meeting 2020 San Francisco virtuell

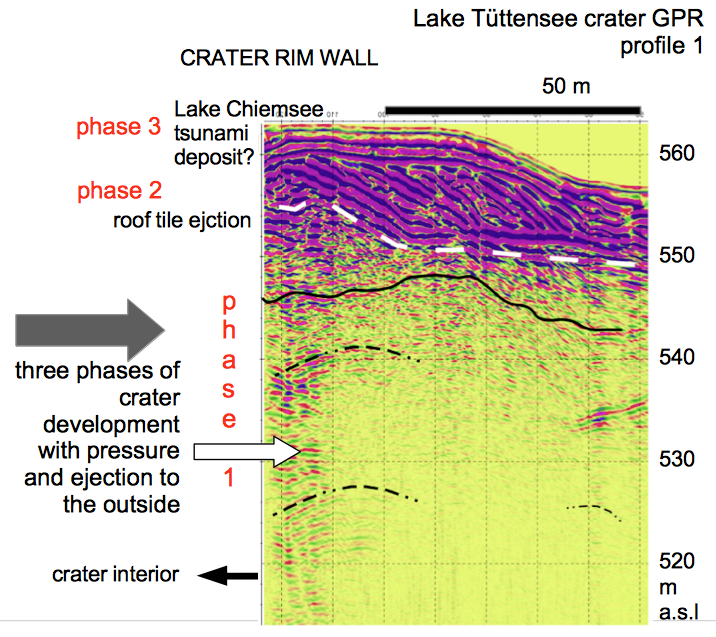

AGU Fall Meeting – Poster in der Tagungsgalerie – Ernstson & Poßekel: Bodenradar-Messungen in Kratern des Chiemgau-Impaktes – neue Erkenntnisse zu den Kraterbildungsprozessen

Tüttensee – Abschmelzgeschichte – Chiemsee-Gletscher – Chiemgau Impakt – Artikel R. Huber, R. Darga, H. Lauterbach

Kommentar zu: Der späteiszeitliche Tüttensee-Komplex als Ergebnis der Abschmelzgeschichte am Ostrand des Chiemsee-Gletschers und sein Bezug zum „Chiemgau Impakt“ (Landkreis Traunstein, Oberbayern)

Robert Huber 1, Robert Darga 2, and Hans Lauterbach 3

1 MARUM – Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen, Leobener Str. 8, POB 330440, 28359 Bremen, Germany; 2 Naturkunde- und Mammut-Museum Siegsdorf, Auenstr. 2, 83313 Siegsdorf, Germany; 3 Hermannstädter Str. 5, 83301 Traunreut, Germany

von Kord Ernstson 1, Barbara Rappenglück 2 und Michael A. Rappenglück 3

___________________________________________

1 Universität Würzburg, 2,3 Institute for Interdisciplinary Studies, Gilching

___________________________________________

In der jüngsten Zeitschrift des E&G Quaternary Sci. J., 69, 93–120, 2020, (deutscher Titel: Eiszeitalter und Gegenwart)

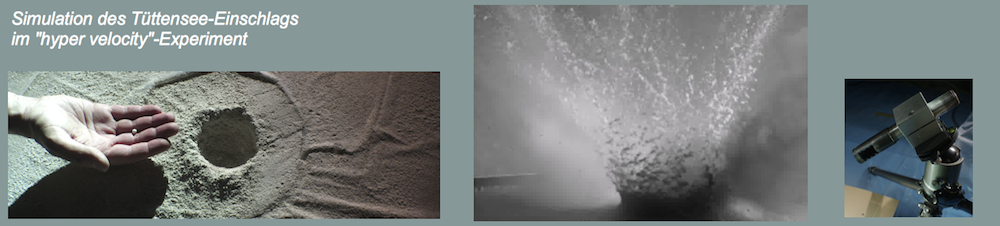

erschien der oben genannte Artikel, den wir kurz kommentieren wollen, und da nach bekanntem Spruch Bilder mehr als 1000 Wörter sagen können, beginnen wir entsprechend.

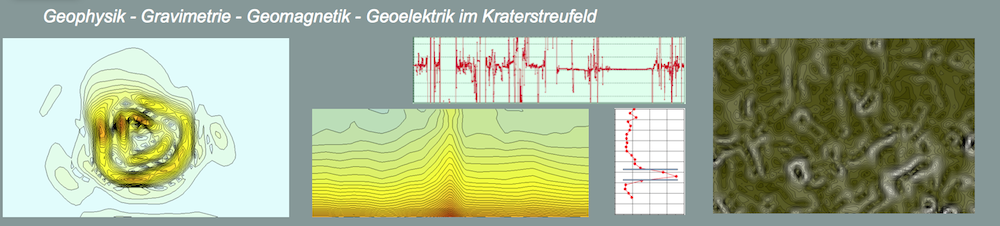

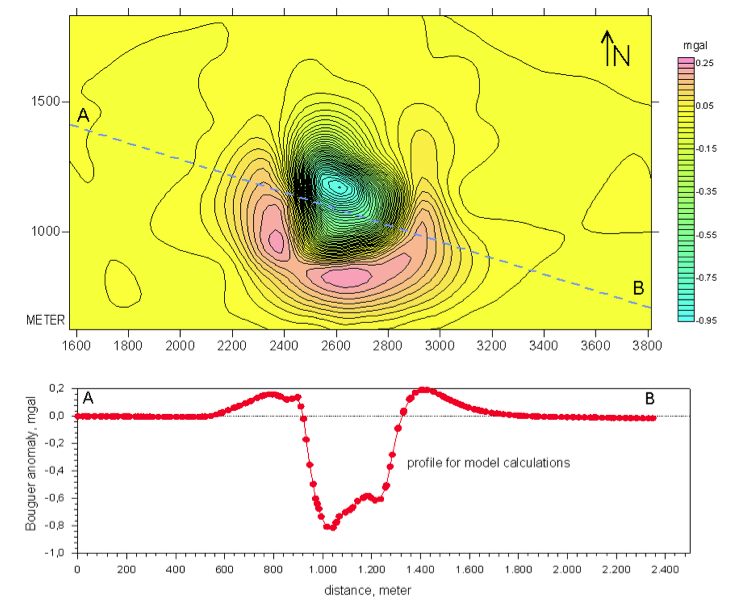

Gravimetrie Tüttensee-Krater: Verdichtung um den See durch Schockkompression. Selbst andere Geophysiker können sich das bei einem Toteisloch nicht vorstellen.

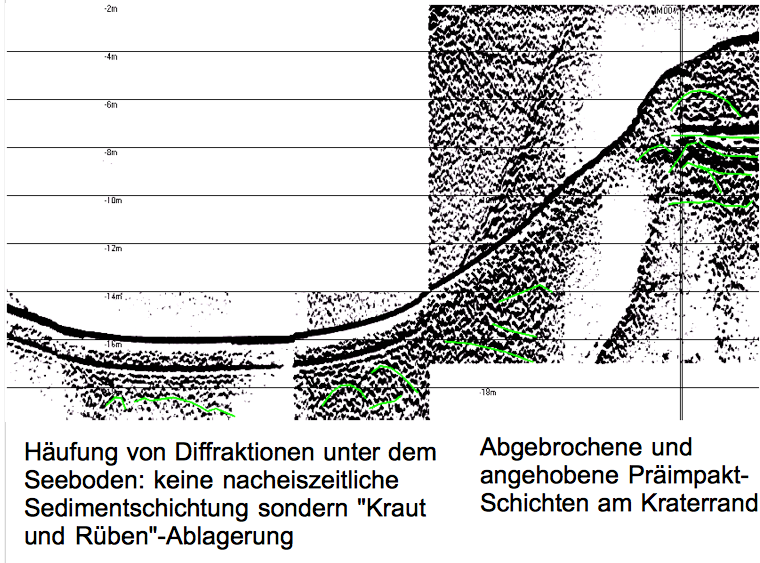

Seismische Messungen auf dem Tüttensee: Ein Toteisloch verbietet solche Strukturen.

Bodenradar um den Tüttensee und auf dem Wasser. Ohne weitere Worte.

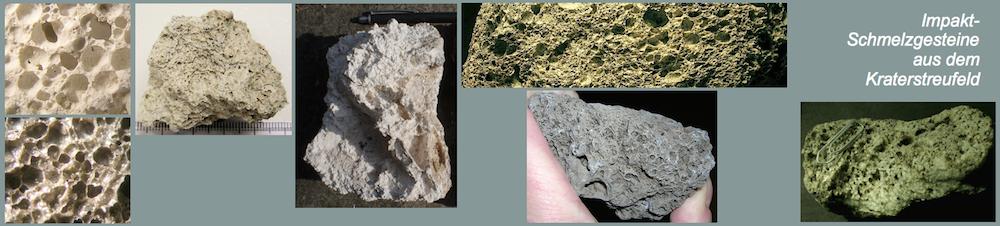

Befunde vom Tüttensee-Krater

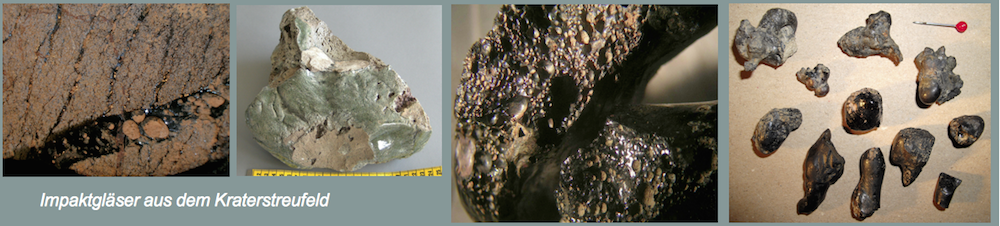

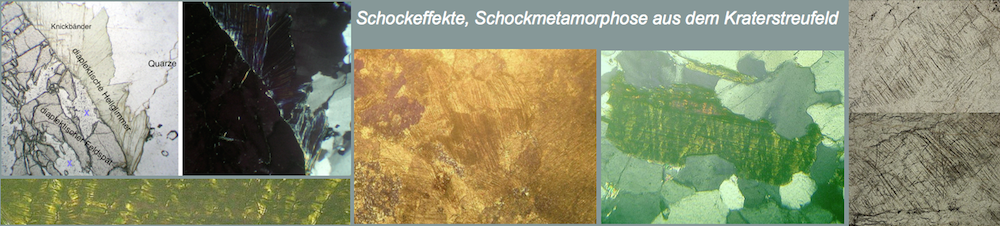

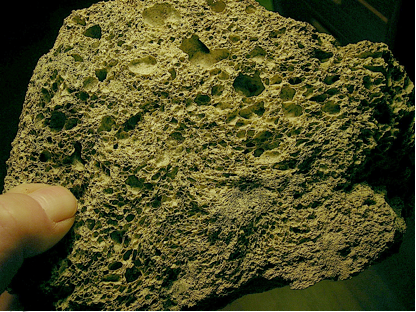

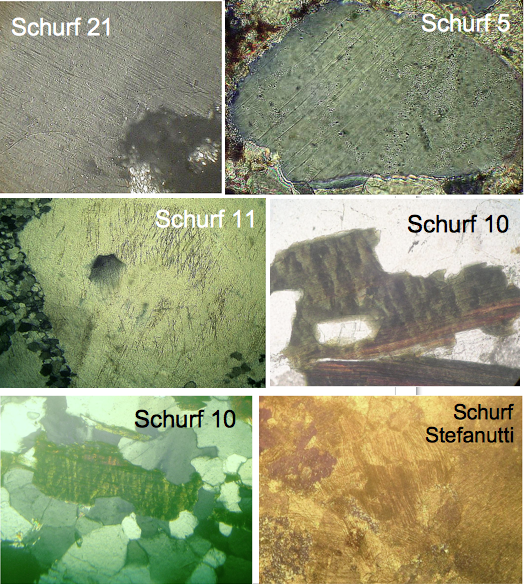

Impakt-Schmelzgestein von Tüttensee-Krater mit Rekristallisation, Schockmetamorphose: multiple Scharen planarer Deformationsstrukturen (PDFs) in Feldspat, diaplektisches Glas in Feldspat (Maskelynit); Ursprungsgestein vermutlich Seeton.

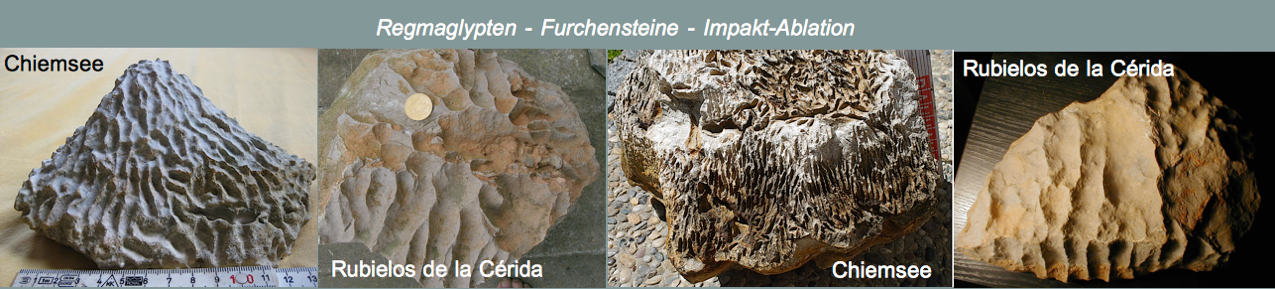

Sandstein-Geröll vom Tüttensee-Krater mit Glashaut. Die mikrometer-dünne Glashaut beweist eine extrem starke Erhitzung in extrem kurzer Zeit. Menschliches Wirken ausgeschlossen.

Planare Deformationsstrukturen (PDF) in Quarz vom Tüttensee-Krater. Unter dem Polarisationsmikroskop erkennt man beim Rotieren des Tisches mindestens fünf Scharen von PDFs, die für sehr hohen Schock-Druck sprechen und Impakt beweisen.

Gegenläufige Shatter Cones vom Tüttensee-Krater als Beweis von Schock und Impakt.

Aus rund 80 Schürfen um den Tüttensee-Krater: die nacheiszeitliche Katastrophenschicht mit Steinzeit- und Bronzezeit-Artefakten, polymikten Impaktbrekzien mit Schockeffekten, Impakt-Schmelzgesteinen, extremer Korrosion von Karbonat- und Silikatgesteinen, plastischen Deformationen von Quarzit-Geröllen, Knochen-, Zahn- und Geweihbruchstücken, Haarbüscheln.

Die „Bunte Brekzie“ aus der Katastrophenschicht vom Tüttensee-Krater.

Aus der Katastrophenschicht: ein angeschmolzener alpiner Kieselkalk.

Extreme Korrosion eines Sandstein-Gerölls aus der Katastrophenschicht. Säurelösung (Salpetersäure-Niederschlag nach dem Impakt).

Quarzit-Block aus der Katastrophenschicht. Eine solche plastische Verformung erfordert extreme Auflast-und Kontaktdrücke. Eiszeit am Tüttensee?

Aus der Katastrophenschicht: reichlich tierische und (?) menschliche Überreste.

Steinzeit, Bronzezeit: Siedlung in der Eiszeit?

Dünnschliffaufnahmen unter dem Polarisationsmikroskop: Schock-Effekte als Beweis für Impakt in Geröllen aus den Schürfen am Tüttensee-Krater. Ausführliches mit mehr Bildern hier: https://www.chiemgau-impakt.de/pdfs/bdw3.pdf

Nach diesen Bildern zum Beweis der Impakt-Entstehung des Tüttensee-Kraters mit der ad absurdum– Kennzeichnung jeglicher Eiszeit-Konstruktionen, wollen wir dennoch einige wenige Sätze abschließend hinzufügen.

— Huber, Darga und Lauterbach erheben den Anspruch einer Totaldeutung der Geschehnisse in der Region auf rein sedimentologischer Basis und schreiben es auch so in ihrem Artikel.

— Sie ignorieren (oder allenfalls missverstehen völlig) alle Befunde der Impaktforschung, der Impaktgeologie, der Geophysik, der Mineralogie/Petrographie und der Geochemie.

— Mit dem Zitat der Abbildung in Götz et al. (2018) zeigen sie, dass sie das Bodenradar und seine Aussagekraft für die Kraterbildung des Tüttensee-Kraters grundsätzlich nicht verstanden haben (siehe das Bild mit dem Radargramm und seiner Interpretation hier oben).

— Die Autoren disqualifizieren sich selbst, wenn sie die unsägliche Geotop-Deklaration des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) für den Tüttensee bemühen. Dazu ist alles unter https://www.chiemgau-impakt.de/tag/tuettenseekrater/ gesagt worden.

— Die Ignorierung der Geophysik durch Huber, Darga und Lauterbach impliziert ihre Forderung, dass sich die Geophysik nach der Geologie zu richten hat, mit anderen Worten, dass sich die Messung der Interpretation unterzuordnen hat.

— Die nach internationaler Übereinkunft in der Impaktforschung als impakt-beweisend geltenden Schockeffekte, die die Mineralogie für den Tüttensee-Krater nachgewiesen hat, wie auch die gesamten mineralogischen Befunde, bleiben komplett außen vor.

— Die Erwähnung der Datierung durch das LfU mit der Bohrung im Parautochthon des Tüttensee-Kraters wärmt die längst als grundsätzlich irrig bewiesene Interpretation der Radiokarbon-Daten auf. Die jüngsten Daten der Bohrung liegen einige 1000 Jahre vor dem mittlerweile gut zu 900-600 v. Chr. datierten Impakt. Das kann alles in der publizierten Literatur nachgelesen werden (z.B. Rappenglück, B. et al., 2010; Rappenglück, M.A. et al., 2017 – siehe Publikationsliste auf www.chiemgau-impakt.de und die ausführliche Diskussion HIER)

— Der im Titel angeführte Chiemsee-Gletscher dürfte vermutlich gar nicht existiert haben, wie die eindrucksvollen (von Huber et al. fehlinterpretierten) Kiesgruben-Aufschlüsse zum gewaltigen Impakt-Tsunami belegen (Ernstson 2016, Ernstson 2015)

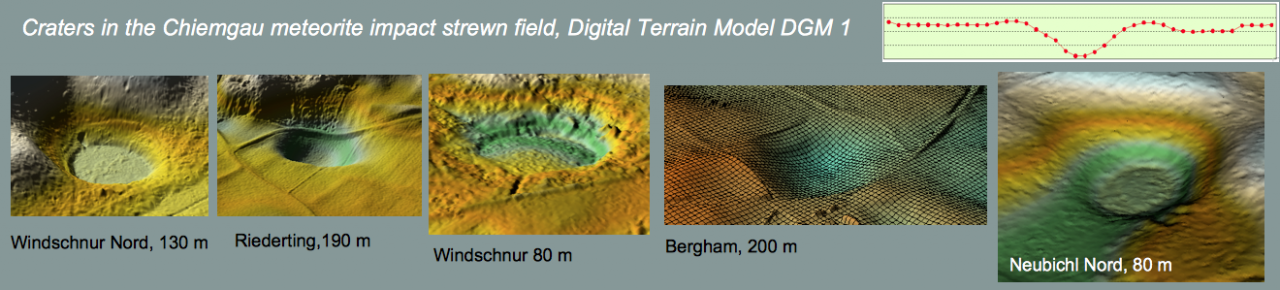

— Die gesamten sedimentologischen Ausführungen zum Eiszeit-Geschehen und zur eiszeitlich geprägten Landschaft wird den Autoren neue Betrachtungsweisen mit Einbeziehung des Impaktes abverlangen, vor allem im Hinblick auf die neuesten Forschungen des CIRT mit der Anwendung des Digitalen Geländemodells DGM 1 auf Strukturen im gesamten Krater-Streufeld. Es zeigt sich, dass z.B. viele der bisher als eiszeit-reliktische Toteisbildungen angesehenen Depressionen nordwestlich vom Chiemsee und in der Eggstätter Seenplatte zwingend eine Entstehung durch den Impakt erfordern. Die mit dem DGM 1 aufgezeigten präzisen, hochauflösenden geometrischen Formen hätten niemals mehr als 10 000 Jahre seit dem Ausklang der letzten Eiszeit überleben können (Ernstson & Poßekel 2020).

— Die Ausführungen der Autoren zum Chiemgau-Impakt insgesamt mit dem Literaturverzeichnis belegen, dass sie die neuesten Publikationen auf internationalen Kongressen und in Peer-Review Journalen zum Impakt entweder gar nicht gelesen haben oder sie bewusst verschweigen.

Umgekehrt zitieren sie, ganz offensichtlich in unlauterer, um nicht zu sagen böser Absicht, das populärwissenschaftliche Buch von Ernstson (2010) als Quelle für das angeblich erstmalig postulierte Impakt-Streufeld und den Tüttensee als Meteoritenkrater. Bereits 2004 erschien in der britischen Zeitschrift Astronomy der erste Artikel zum Chiemgau-Impakt mit dem Luftbild vom Tüttensee, das in Artikeln zum Chiemgau-Kometen in allen möglichen Sprachen und Medien um die Welt ging. In den folgenden sechs Jahren wurde eine Fülle weiterer Berichte und Artikel zum Chiemgau-Impakt und zum Tüttensee publiziert.

— Das FAZIT der Autoren Huber, Darga und Lauterbach spricht für sich selbst.

—

Yushkin Readings 2020 in Syktyvkar (Russland)

Vier neue Proceedings-Beiträge (drei direkt zum Chiemgau-Impakt)

Die Mai-Tagung „Yushkin Readings 2020 – Modern Problems of Theoretical, Experimental, and Applied Mineralogy“ wurde wegen der Pandemie vorerst auf den 7.- 10. Dezember 2020 verschoben. Als Vorgriff darauf wurde nunmehr der 407 Seiten umfassende Tagungsband aller für eine Präsentation angenommenen Beiträge gedruckt und im Internet veröffentlicht. Die vom CIRT vier eingereichten Beiträge zusammen mit Koautoren von ZEISS (Dr. Hiltl), Oxford Instruments (Dr. Bauer) und der Russischen Akademie der Wissenschaften (Dr. Shumilova) sind mit dabei.

Titel und Autoren sind:

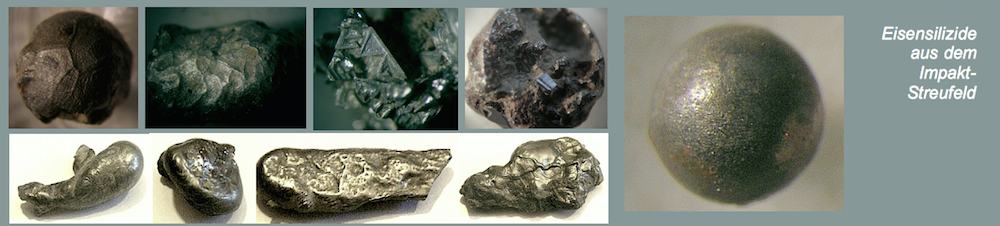

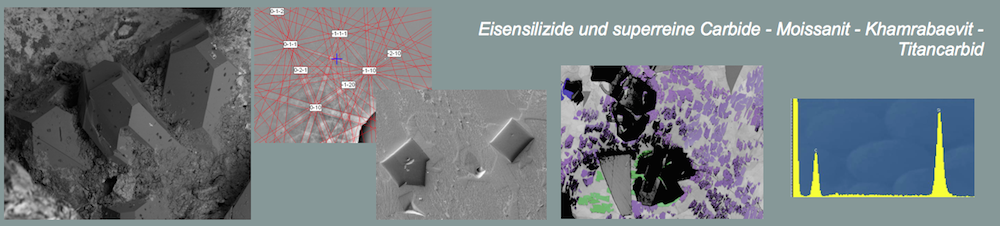

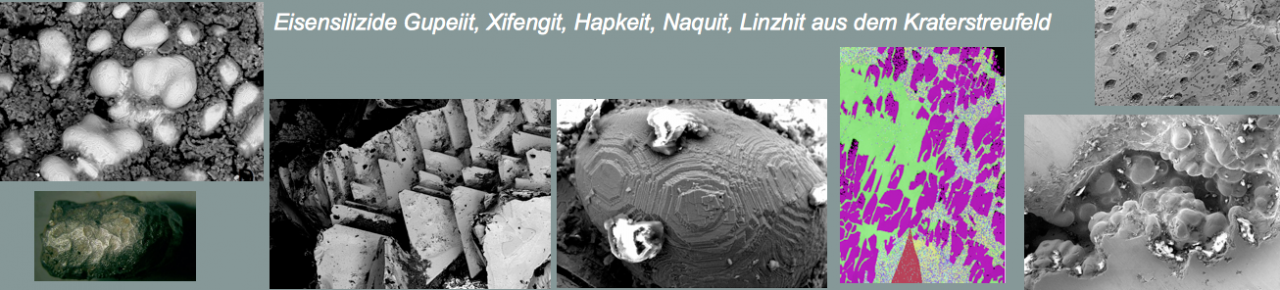

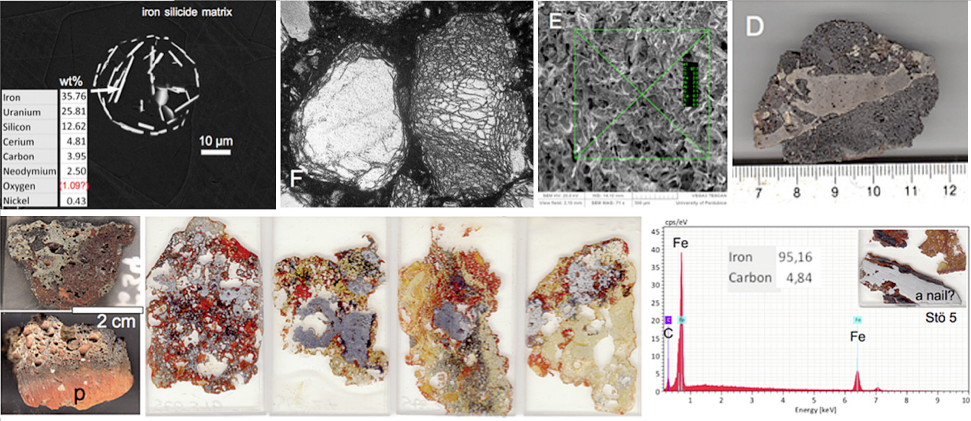

An eight kilogram chunk and more: evidence for a new class of iron silicide meteorites from the Chiemgau impact strewn field (SE Germany) F. Bauer, M. Hiltl, M. A. Rappenglück, K. Ernstson

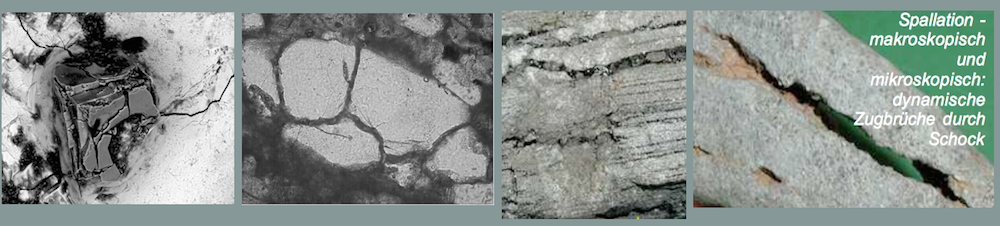

Evidence of meteorite impact-induced thermal shock in quartz K. Ernstson

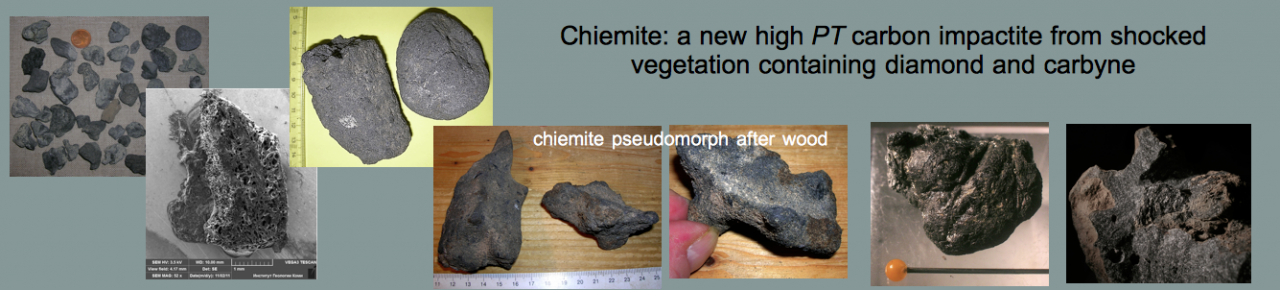

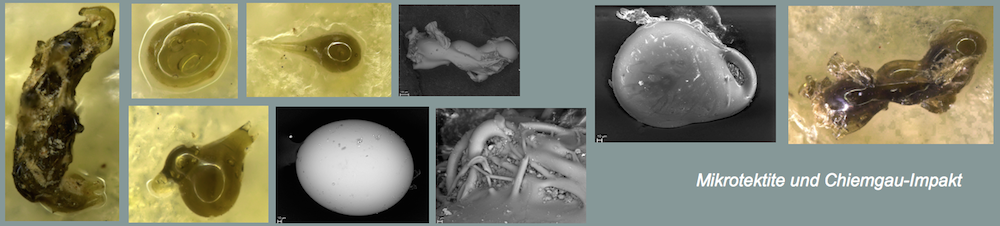

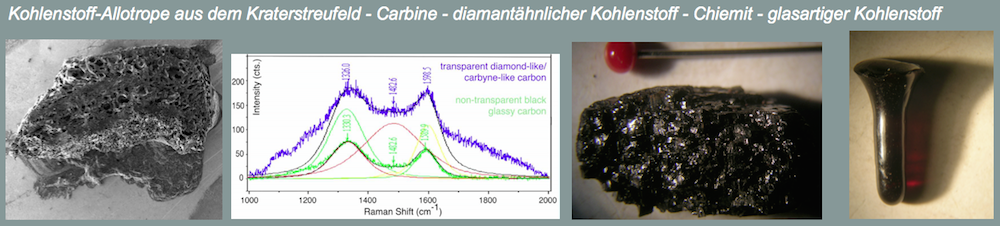

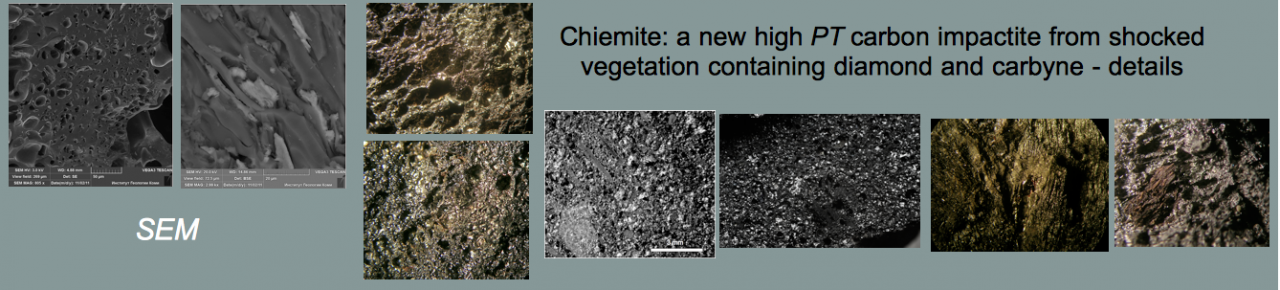

Chiemite — a high PT carbon impactite from shock coalification/carbonization of impact target vegetation K. Ernstson, T. G. Shumilova

Artifact-in-impactite: a new kind of impact rock. Evidence from the Chiemgau meteorite impact in southeast Germany B. Rappenglück, M. Hiltl, K. Ernstson

Neue Beiträge zur PCC Konferenz Hawaii

11th Planetary Crater Consortium 2020 (LPI Contrib. No. 2251)

Abstract 2019.pdf

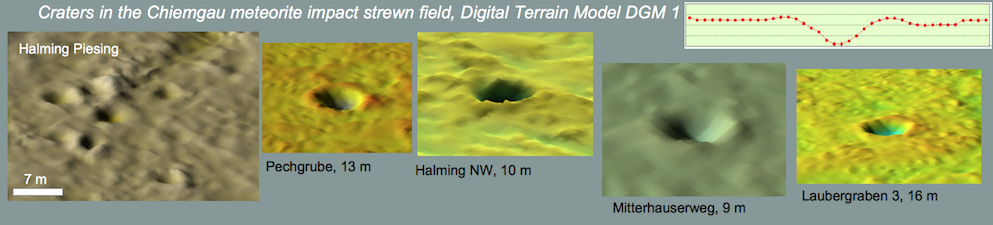

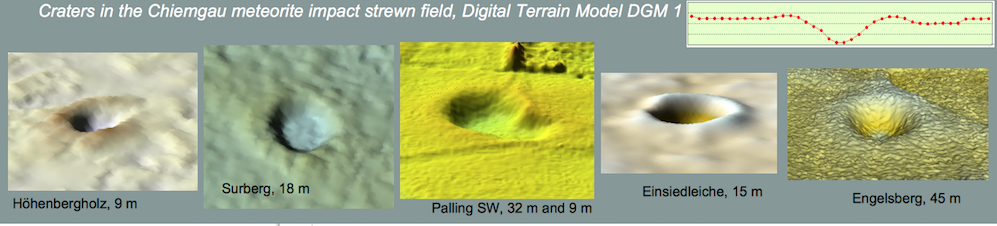

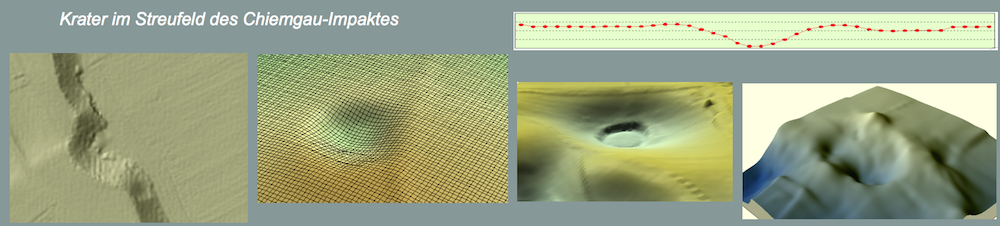

DIGITAL TERRAIN MODEL (DTM) TOPOGRAPHY OF SMALL CRATERS IN THE HOLOCENE CHIEMGAU (GERMANY) METEORITE IMPACT STREWN FIELD.

K. Ernstson and J. Poßekel

Kurzzusammenfassung für die Tagung: The Digital Terrain Model (DTM) of craters in the Chiemgau meteorite impact strewn field with extreme topographic resolution excludes anthropogenic and glacial origin in principle and provides insight into unusual formation processes.

________________________________________

11th Planetary Crater Consortium 2020 (LPI Contrib. No. 2251)

Abstract 2040.pdf

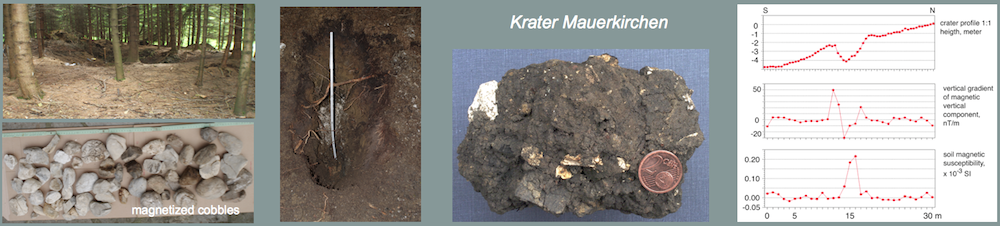

NOT JUST A RIMMED BOWL: GROUND PENETRATING RADAR (GPR) IMAGERY OF SMALL CRATERS IN THE HOLOCENE CHIEMGAU (GERMANY) METEORITE IMPACT STREWN FIELD.

J. Poßekel and K. Ernstson

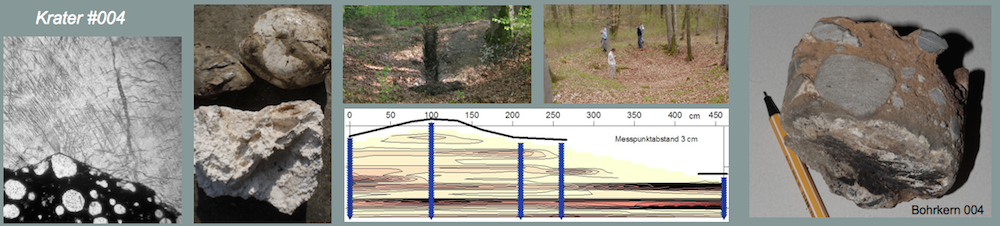

Kurzzusammenfassung für die Tagung: High resolution ground penetrating radar (GPR) measurements over craters of the Holocene Chiemgau impact meteorite crater strewn field reveal instructive images of complex structures and chronological sequences during excavation.

Beide Beiträge, die jeweils durch Anklicken geöffnet werden können, beschäftigen sich mit neuen und neusten Untersuchungen von Kratern aus dem Chiemgau-Kraterstreufeld mit Messungen des Bodenradar und Auswertungen der Daten des Digitalen Geländemodels DGM 1.

Der DGM 1-Beitrag richtet sich vor allem auch an die lokalen und regionalen Eiszeit-Geologen und deren Toteis-Interpretationen.