Neue Forschungen zum Chiemgau-Impakt mit den Schwerpunkten Airburst-Impakt und Digitales Geländemodell

Hier kann die PowerPoint-Präsentation als PDF heruntergeladen werden.

Ein bayerisches Meteoritenkraterfeld

Chiemgau-Impakt (oder Chiemgau-Einschlag) bezeichnet einen mittlerweile vielfach belegten Meteoriteneinschlag als ein außergewöhnliches Ereignis in vorgeschichtlicher Zeit (Bronzezeit, Keltenzeit), bei dem ein kosmischer Körper (Komet oder Asteroid) in Südostbayern einschlug und ein großes Kraterstreufeld mit allen einschlägig wichtigen Belegen hinterließ. Diese Webseite widmet sich allen Aspekten der Forschung mit Berichten und Publikationen zu den Geowissenschaften, der Astronomie, Archäologie und Geschichtswissenschaft, aber auch den Diskussionen zu diesem spektakulären Forschungsgebiet. Die im Wikipedia-Artikel „Chiemgau-Einschlag“ bisher zu lesende Behauptung, dass die Hypothese des Impaktes widerlegt sei, war grob irreführend und verkörperte, parteiergreifend, die Position von Gegnern des Chiemgau-Impaktes.

Neue Forschungen zum Chiemgau-Impakt mit den Schwerpunkten Airburst-Impakt und Digitales Geländemodell

Hier kann die PowerPoint-Präsentation als PDF heruntergeladen werden.

Neuer Artikel zum Digitalen Geändemodell DGM 1 in der Impaktforschung – Der Toteiskessel-Wanderweg von Haag

Hier kann der komplette Artikel als PDF heruntergeladen werden.

Warum sind die Meteoritenkrater auf dem Mond fast alle kreisrund, bei unserem Chiemgau-Impaktstreufeld aber vielfach stark unregelmäßig geformt?

von Kord Ernstson

Diese Frage wird in jüngster Zeit zusammen mit anderen Fragen zu unserer (meiner und von Jens Poßekel) neuen, wegweisenden Impaktforschung zu „Touchdown“ Airburst-Impakten und zum extrem hochauflösenden Digitalen Geländemodell DGM 1 vermehrt gestellt. Anlass sind sicherlich die regelmäßigen Beiträge von Jens und mir zu renommierten internationalen Tagungen (Lunar and Planetary Science Conference, American Geophysical Union, Meteoritical Society), die wir hier im Internet auch stets vorstellen. Diese Beiträge auf Englisch müssen allerdings verständlicherweise hochwissenschaftlich abgefasst werden, damit sie für die Präsentation auf den Kongressen im Gutachterprozess (Peer Review) akzeptiert werden, was bisher immer der Fall war.

Hier ist beabsichtigt, einige der wesentlichen Sachverhalte dieser neuen spannenden Forschung allgemeinverständlich auch mit ganz elementaren physikalischen und astronomischen Zusammenhängen vorzustellen.

Abb. 1. Ausschnitt der Mondoberfläche mit großen und kleinen kreisrunden Einschlagkratern. NASA-Bild. – Ausschnitte der DGM 1-Oberfläche mit einer Ansammlung komplexer, sich teilweise überlagernder Kraterbildungen; nordöstlich von Chieming am Chiemsee.

Warum sind die Meteoritenkrater auf dem Mond fast alle kreisrund, bei unserem Chiemgau-Impaktstreufeld aber vielfach stark unregelmäßig geformt?

Die Antwort auf die Eingangsfrage ist sehr einfach:

Auf dem Mond gibt es im Gegensatz zur Erde keine Atmosphäre und demzufolge auch keine Airburst-Impakte.

Was versteht man unter einem – englisch voll formuliert – „low-altitude touchdown airburst impact“? Vermehrt setzt sich in der Forschung die Erkenntnis durch, dass wir auf der Erde zwar Dokumente großer Einschläge mit ihren Kratern seit dem Präkambrium haben (von der traditionellen Impakt-Forschung rund 200 akzeptierte), dass aber sogenannte Airburst-Impakte einen weitaus größeren Anteil an einer realen Bedrohung der Erde aus dem Weltraum haben.

Bei einem Touchdown Impakt-Airburst in geringer Höhe über der Erdoberfläche geht man davon aus, dass ein Asteroid oder Komet es „schafft“, weitgehend ungebremst durch die Erdatmosphäre erst relativ dicht über der Erde in einer gewaltigen Explosion (Airburst) auseinandergerissen wird und mit extremen Drücken und Temperaturen die Erdoberfläche beaufschlagt.

Und genau das dürfte nach all unseren Erkenntnissen der letzten Jahre hier bei uns im Chiemgau 900-600 v.Chr. passiert sein.

Mittlerweile ist die Impaktforschung soweit, solche Low-Altitude Airburst Impakte am Computer zu modellieren (Hydrocode Models), wovon hier ein Bild gezeigt wird:

Abb. 2. Hydrocode-Modellierung der Druckverteilung eines 140 m großen Kometen-Airburst 300 m über der Erdoberfläche, 110 Millisekunden nach der Explosion. 4 = einschlagende Fragmente, die unzählige flache Krater erzeugen. Zu dieser Zeit hat sich der Airburst ca. 2 km ausgedehnt. Das Bild stammt aus einer ganzen Folge von Szenen des Airburst-Impakts für Druck, Temperatur und Materiebewegungen (aus West et al. 2024).

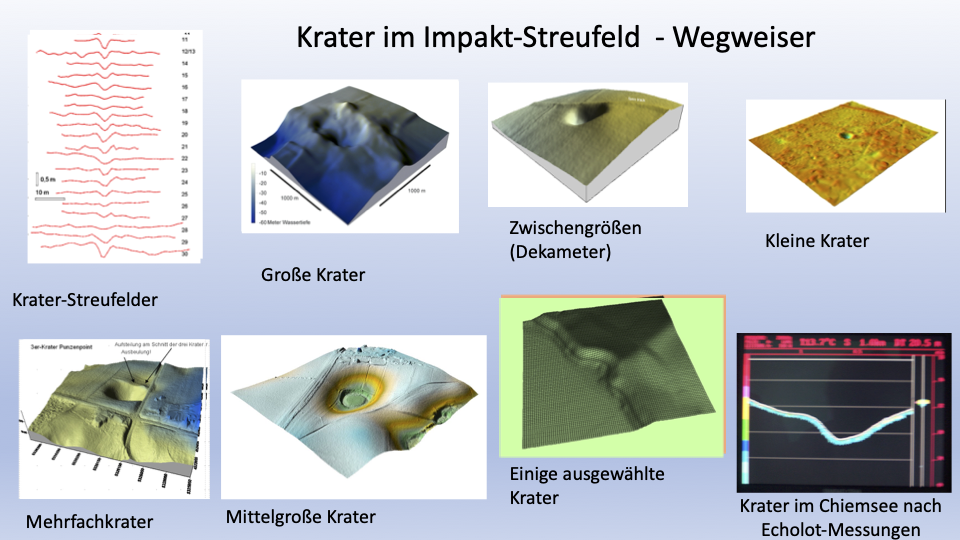

Und mit dieser Modellierung ist auch gezeigt, warum die Spuren solcher Airburst-Impakte bisher nie erkannt wurden. Die Krater, häufig dicht gedrängt als Relikte der einschlagenden Kometen-Fragmente, sind extrem flach und durch Überlagerung der Projektile auch unregelmäßig geformt, und werden entweder im Gelände überhaupt nicht erkannt, oder, falls geologisch etwas älter, ganz rasch zusedimentiert oder verschwinden ganz durch Erosion.

Und hier schlägt die Stunde des Digitalen Geländemodells DGM 1, das wir mittlerweile kostenlos von der Bayerischen Vermessungsverwaltung in Form von ca. 70 000 Datenkacheln der Größe 1 km x 1 km online für ganz Bayern herunterladen können. Und aus diesen Kachel-Daten (1 Million Sätze pro Kachel) können wir am Computer mit einem geeigneten Programm (Surfer) und mit viel langjähriger Erfahrung extrem hochaufgelöste topographische Karten und Höhenprofile bis in den Dezimeter- und Zentimeterbereich erstellen, und das für Krater im dichtesten Wald oder im sumpfigen Gebiet der Eggstätter Seeplatte.

Sie lesen richtig: Selbst die Umrisse und Formen hunderte Meter großer Krater können wir hinunter bis in diese extreme Auflösung graphisch darstellen, studieren und interpretieren.

Was wiederum Anlass für Verwirrung gesorgt hat, als Mitglieder des Vereins, die bei einem Krater der Eggstätter Seenplatte im Gelände nachvollziehen wollten, den bei uns beschriebenen Ringwall zu sehen, enttäuscht waren und die Aussagen des DGM 1 sogar anzweifelten.

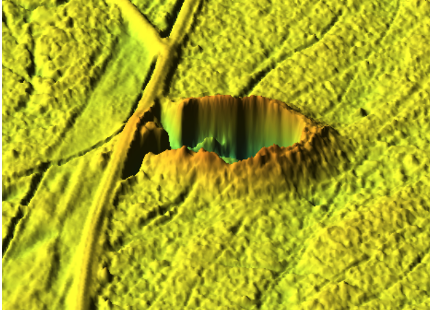

Abb. 3. Das Digitale Geländemodell des Eschenauer Kraters der Eggstätter Seenplatte. Zweierlei: Der Ringwall zwischen Profilmeter ca. 80 und PM 180 ist also ca. 100 m breit bei einer Gesamthöhe von nicht mehr als 50 cm bis 1 m. Kein Wunder, dass der Mensch im Gelände diesen Wall nicht erkennen kann; aber das DGM 1 sieht ihn perfekt auch in Einzelheiten. Zweitens: Spiegelt man das diametrale Profil, sieht man praktisch deckungsgleichen Verlauf mit Höhendifferenzen von Wall und Randbereich von nicht mehr als 50 cm über eine Strecke des Sees von immerhin 500 m. Diese perfekte Spiegelsymmetrie zeigt in dieser unerhörten Präzision allein das DGM 1 und beweist gleichzeitig die unbestreitbare Entstehung des Sees durch eine grob punktförmige Explosion in der Höhe darüber, von der eine sphärische Schockwelle ausging, die natürlich eine flache kreisförmige Deformation am Boden erzeugte. Toteis oder andere geologische Prozess oder der Mensch können das nicht gemacht haben.

Und genau das ist der Punkt: Diesen fast perfekt kreisrunden Impaktkrater mit einem Ringwall konnten die früheren Eiszeitforscher natürlich überhaupt nicht erkennen und machten eine Toteis-Depression daraus. Wie unsere enttäuschten Besucher der Seenplatte, zu der das DGM 1 mittlerweile eine Vielzahl neuer kreisrunder Impakte beigetragen hat.

Aber auch auf dem Mond (und Mars) gibt es nicht nur perfekt kreisrunde Krater, was uns angeregt hat, in einem Tagungsbeitrag (LPSC 2024) die verblüffenden Ähnlichkeiten zwischen nichtrunden Mond/Marskratern und solchen von unserem Chiemgau-Impakt aufzuzeigen. Das hat aber nun nur indirekt mit Airburst-Impakten zu tun (die es auf Mond und Mars nicht gibt), sondern wird in der Regel einer stark geneigten Impakt-Bahn zugeschrieben. Genau das können wir auch bei. unseren elliptischen und Schmetterlings/Hufeisen- Chiemgau-Kratern tun, wenn wir an den über der Erdoberfläche explodierenden Kometen denken, dessen Bruchstücke natürlich schräg zu einem elliptischen Krater einschlagen.

Abb. 4. Gegenüberstellung von Kratern des Chiemgau-Impakts (DGM 1) und ähnlichen von Mond und Mars (schwarz-weiß). NASA-Fotos.

Abb. 5. Gegenüberstellung von Kratern des Chiemgau-Impakts (DGM 1) und ähnlichen von Mond und Mars. NASA-Fotos.

Ein offensichtliches Missverständnis beim DGM 1 gilt es auch auszuräumen: die offfensichtlich nicht verstandene am Computer teilweise starke Überhöhung der DGM 1-Karten der Geländeoberfläche bei den Kratern. Das ist natürlich gewollt, um Details der Kraterformen besser herauszuarbeiten – ein ganz wesentliches Merkmal der neuen Impaktforschung – zuvor undenkbar oder allenfalls ganz grob mit extrem aufwändigen Präzisionsnivellements zu erzielen, sofern im Gelände überhaupt zugänglich und bezahlbar. In der Optik würde niemand auf die Idee kommen, die Verwendung von Mikroskopen zur Vergrößerung winziger Strukturen in Frage zu stellen.

Abb. 6. DGM 1 3D-Karte der Geländeoberfläche: kleiner unbekannter Begleitkrater vom Mittersee-Krater, Eggstätter Seenplatte. Schräge Draufsicht nach Nordost. Der Wall ist maximal 2,5 m hoch.

Die beiden Poster zu den Beiträgen über den Chiemgau-Impakt und das Digitale Geländemodell DGM 1 auf dem Kongress der Meteoritical Society in Perth, Australien, können hier angeklickt werden. Sie stellen bisherige Forschungen zur Eiszeit im Alpenvorland einmal wieder in Frage.

Hier die deutschen Zusammenfassungen der beiden Poster:

Wir berichten über einen neu identifizierten Einschlagkrater mit einem Durchmesser von 1.100 m als Teil des holozänen Chiemgau-Einschlagkrater-Streufeldes, der die bisherige Interpretation als Gletscherzunge widerlegt.

Wir berichten über eine Erweiterung des Chiemgau-Einschlagkrater-Impaktfeldes durch die Dokumentation einer Ansammlung zahlreicher neuer komplexer Strukturen mit Durchmessern von bis zu 1.300 m unter Verwendung des extrem hochauflösenden digitalen Geländemodells DGM 1, was das derzeitige Gletschermodell der Region aus der Eiszeit in Frage stellt.

The Lake Tüttensee crater and the Digital Terrain Model

Artikel: Tagungsbeitrag zur LPSC Lunar & Planetary Science Conference 2025 – Poster-Erweiterung in deutscher Sprache

*************************************************

Das Tüttensee-Kraterensemble im neuen Licht des Digitalen Geländemodells

von Kord Ernstson1 und Jens Poßekel2

1 Universität Würzburg, 2Geophysik Poßekel Mülheim

_______________________________________

Schlüsselwörter. – Chiemgau-Impakt, Krater-Streuellipse, Tüttensee-Impaktkrater, Digitales Geländemodel, Bayern, Holozän

Zusammenfassung

Mit den neuen Möglichkeiten des extrem hochauflösenden Digitalen Gelöndemodells DGM 1 bekommt der Tüttensee-Meteoritenkrater im holozänen Chiemgau-Impaktstreufeld ein völlig neues Gesicht. Der Impakt hat außer dem seit 20 Jahren etablierten 600 m messenden Tüttensee-Krater einen direkt begleitenden Nebenkrater mit rund 300 m Durchmesser, einen morphologisch abweichenden gelängten Krater mit einem ebenfalls gelängten markanten Zentralberg mit den Gesamtmaßen grob 800 m x 400 m, sowie ein Cluster aus kleineren Kratern unmittelbar nördlich des Tüttensees. Dieser neue Befund belegt erneut, wie stark das DGM 1 und seine vielfältigen Möglichkeiten des Datenprocessing und seiner Graphik-Möglichkeiten die Impaktforschung in eine völlig neue, bisher ungeahnte Richtung gebracht haben, was von der etablierten Impaktforschung noch weitestgehend ignoriert wird. Ähnlich verhält es sich mit der amtlichen Geologie und im Publikationswesen der Zeitschriften, die diese neue Entwicklung nicht nur ignorieren, sonden auch bekämpfen, was exemplarisch hier beim Tüttensee-Impakt deutlich wird.

Zur diesjährigen Herbsttagung der American Geophysical Union AGU in Washington, weltweit größter geowissenschaftlicher Kongress, ist vom CIRT wieder ein iPoster angenommen worden, das seit gestern (9. 12. 2024) in der iPoster-Gallerie präsentiert wird.

Das Poster zu neuen Erkenntnissen zum Impakt mit dem Digitalen Geländemodel DGM 1 kann hier angeklickt und geöffnet werden:

Beachten Sie die Scroll-Funktion innerhalb der Spalten!

Das Digitale Geländemodel des Chiemgau-Impakts – die neue Welt der Impaktforschung. – Das Beispiel des Eglsees bei Seeon

von Kord Ernstson, Universität Würzburg (kernstson@ernstson.de), und Jens Poßekel, Geophysik Poßekel, 45479 Mülheim (possekeljens@gmail.com)

Zusammenfassung

Die Anwendung, Auswertung und Interpretation des neuartigen, extrem hochauflösenden Digitalen Geländemodels DGM 1 wird hier exemplarisch für den allgemein als eizeitliches Toteisloch beschriebenen und in Karten so vermerkten Eglsee östlich von Seeon diskutiert. Das DGM 1 zeigt in dieser hohen Auflösung, dass die heute verlandete Seestruktur, die aus mehreren untereinander verbundenen Einzelbecken besteht, rundum einschließlich der Einzelbecken von einem Ringwall umgeben ist, und dass im größten Becken und in einem markanteren Nebenbecken jeweils eine merkliche zentrale Erhebung existiert. Beides, der Ringwall und die mittleren Aufwölbungen, schließen eine eiszeitliche Entstehung als Toteiswanne oder Toteisloch definitiv aus und werden von uns als eine multiple Einschlagstruktur des Chiemgau-Impakts erklärt. Durch die Verlandung kann die maximale Tiefe des Impaktkraters mit dem DGM 1 sehr präzise zu maximal 2 m bestimmt werden. Die extreme Flachheit passt gut zu der in jüngster Zeit zu beobachtenden und publizierten Vorstellung, dass es sich beim Chiemgau um einen sogenannten Near-surface Touchdown Airburst Impact gehandelt hat, bei dem wegen der Explosionen nahe der Erdoberfläche überwiegend nur sehr flache Impaktstrukturen entstehen, was sich auch beim Seeon-Eglsee ausdrückt. Ein interessantes „Nebenprodukt“ der DGM 1 Analyse ist ein auffallender flacher länglicher Hügel südlich des Eglsees, der als Turmhügel einer nicht mehr existierenden mittelalterlichen Burg in der bayerischen Archäologie und in Karten als der Turmhügel von Steinrab geführt wird. Im DGM 1 erkennt man die große Besonderheit, dass die damalige Burg auf dem bereits existierenden Zentralberg einer weiteren, grob 200 m großen elliptischen Impaktstruktur errichtet wurde, was hier in einem Anhang ausführlicher diskutiert wird. Ferner finden sich im Anhang ein kurzer erklärender Abschnitt zur Methodik des DGM 1 sowie ein kurzer Abschnitt zum jüngst in der Impaktforschung verstärkt diskutierten Touchdown-Impakt.

„Ein weiter neuer Artikel zum Chiemgau-Impakt und zum Digitalen Geländemodell“ weiterlesen

Der neue englische Artikel ist vorerst beim Wissenschaftsportal Researchgate als Vordruck (Preprint) veröffentlicht worden:

Der ganze Artikel kann in deutscher Übersetzung hier heruntergeladen werden:

https://www.chiemgau-impakt.de/wp-content/uploads/2024/09/Emmerting-Artikel-18.9.-webdocx-3-de.pdf

Dabei ist zu bedenken, dass die Übersetzung der Einfachheit halber mit der Übersetzermaschine Deepl vorgenommen wurde. Das hat zur Folge, dass im PDF erhebliche Formatierungsfehler auftreten und auch im Literaturverzeichnis sämtliche englischen Zitate ins Deutsche übersetzt sind,

Kommentar aus dem Publikum zum Vortrag von Dr. Robert Darga zum Chiemgau-Impakt:

Vortrag Dr. Darga: „Die andere, fragwürdige Seite des Chiemgau-Impakts“

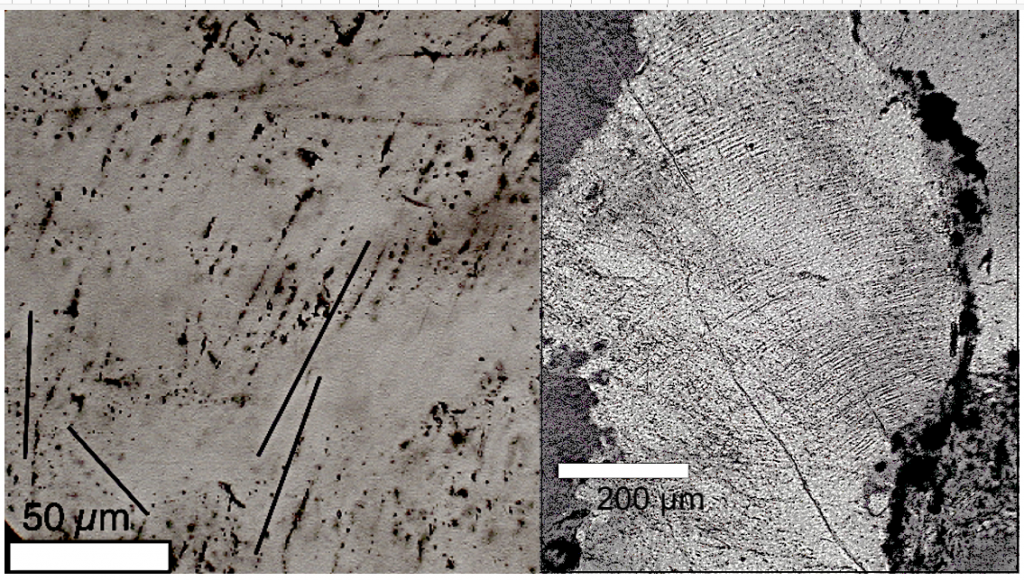

Quarzkorn mir klassischen PDFs; Nördlinger Rieskrater.

Ein Nachtrag zum Vortragsdetail über Planar Deformation Features (PDF) und Diskussionsbeiträge.

— Ein Petrologe (nach eigener Aussage) artikuliert: Er finde PDFs überall in Steinen bis hinauf in die Oberpfalz.

Frage 1. Warum hat er mit diesem „sensationellen Nachweis eines gigantischen Impakts“ nicht längst einen Aufsatz bei „Meteoritics“ eingereicht und die Impaktforschung bereichert?

Frage 2. Kann es sein, dass er Kraft seiner petrologischen Kenntnisse die Darga’schen „PDFs“ für echte PDFs nimmt? Die findet er NATÜRLICH überall.

Aussage Dr. Darga (wortwörtlich aus dem Publikum mitgeschrieben): Der Stein „zeigt von außen Risse, d.h. er ist geschockt.“

Das trifft sich gut mit Dr. Dargas Aussage in dem Aufsatz von Darga & Wierer zum Tüttensee als Spekulationsblase: Robert Darga & Johann Franz Wierer (2009): Der Chiemgau-Impakt – eine Spekulationsblase – Oder: Der Tüttensee ist KEIN Kometenkrater. In: Auf den Spuren des Inn-Chiemsee-Gletschers – Exkursionen. Pfeil Verlag, München. Dort heißt es auf Seite 176: „ein ‚geschocktes‘ (also bereits mit offenen und ‚unverkitteten’Spalten versehenes) Geröll“.

Damit wird klar, dass weder der Petrologe noch der Geologe Dr. Darga wissen (nicht einmal in bescheidenen Ansätzen) was PDF überhaupt sind. Eine kleine Unterrichtsstunde für die beiden (die vielleicht auch ganz gern noch von anderen Interessierten aufgenommen wird) folgt hier.

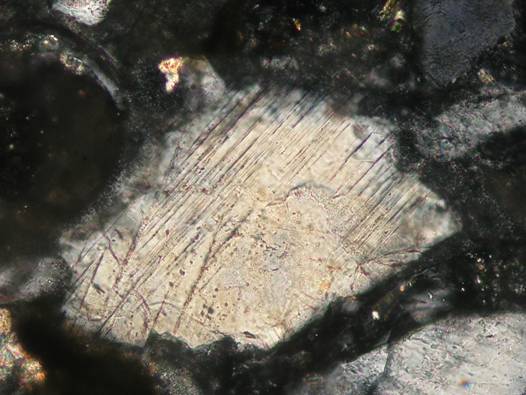

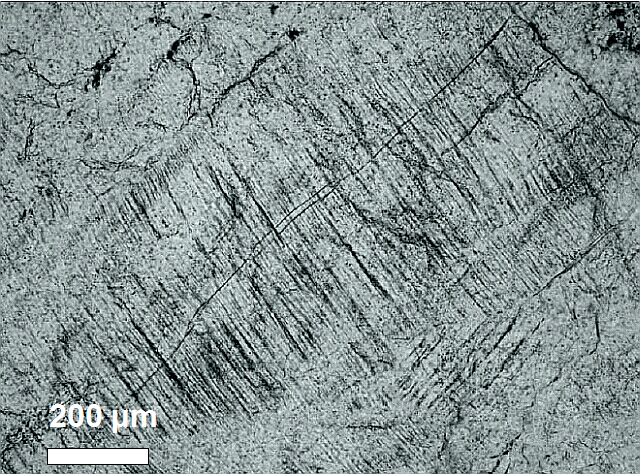

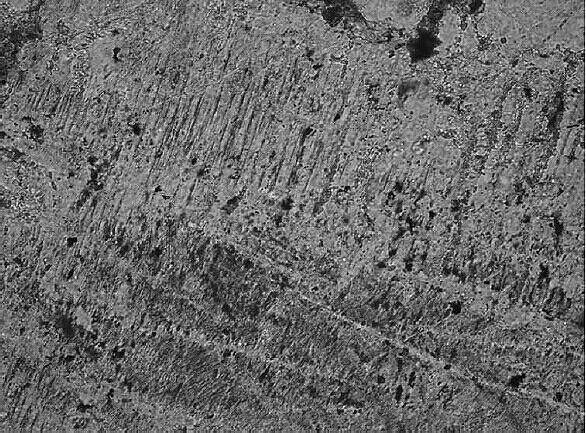

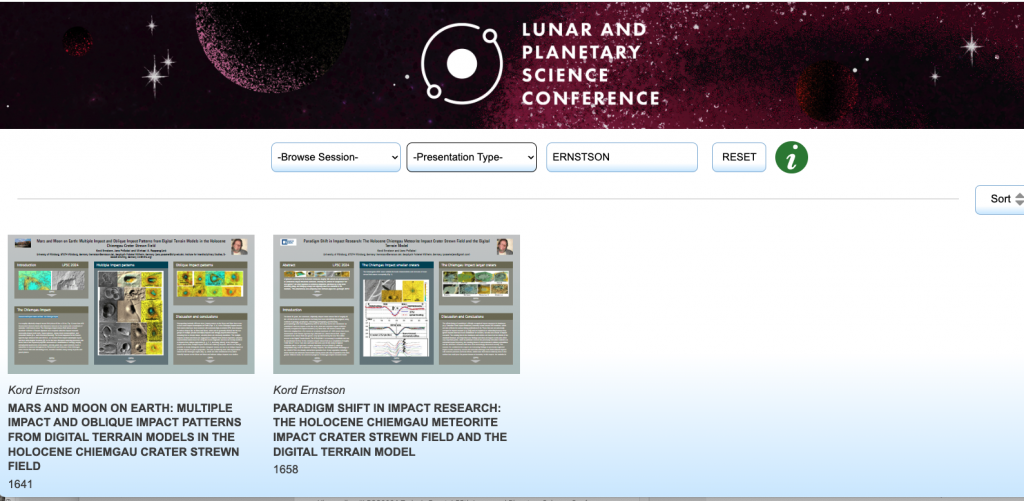

PDFs in Quarz ist einer der am überzeugendsten Schockindikatoren, und es gibt dazu eine Menge von Untersuchungen und Analysen (Stöffler 1972, Stöffler & Langenhorst 1994, Grieve et al. 1996, und viele andere). PDFs sind sehr engständige (Abstände < 1 µm bis größenordnungsmäßig 10 µm) und sehr schmale (Bruchteile eines µm) isotrope Lamellen, die kristallographischen Ebenen im Kristall folgen. „Isotrop“ heißt dabei, dass sich PDFs optisch wie ein Glas verhalten. Die Lamellen können homogen oder mit winzigen Eischlüssen dekoriert sein. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand können sich PDFs nur unter Schockdeformation bilden, nicht aber in vulkanischen oder tektonischen Prozessen. Minimaldrücke für die Bildung von PDFs in Quarz liegen bei etwa 5 – 10 GPa (= 50 – 100 kbar). PDFs sind übliche Schockmerkmale auch in Feldspäten und werden selten in anderen Mineralen wie z.B. dichteren mafischen Mineralen beobachtet (aus https://www.impaktstrukturen.de/seite-schock-metamorphose/).

Damit kommen wir zu den PDFs des Chiemgau-Impaktes, die in der bisherigen „einschlägigen“ Chiemgau-Impakt-Literatur regelmäßig mit Text und Bildern beschrieben wurden. Hier eine Auswahl von (publizierten) Dünnschliff-Bildern:

Zwei Scharen von PDFs in Quarz; Krater #004 Emmerting.

Mindestens fünf Scharen von PDFs in Quarz; Ringwall des Tüttensee-Kraters. Die fünf Scharen werden nacheinander beim Rotieren des Tisches vom Polarisationsmikroskop (gekreuzte Polarisatoren) sichtbar.

PDFs in Quarz in zwei Sandstein-Brocken aus der Impakt-Katastrophenschicht der Ausgrabung Stöttham. Linke Probe: mindestens vier Richtungen sich kreuzender Scharen. Rechts: Mehrere Scharen; die gebogenen Scharen der PDFs korrespondieren mit Streifen sogenannter undulöser Auslöschung als Ausdruck plastischer Verformung des Kristalls durch den Impakt-Druck (gekreuzte Polarisatoren). Eine Beschreibung und Erklärung steht hier: https://www.impaktstrukturen.de/publikationen/andere-publikationen/sind-gebogene-planare-deformationsstrukturen-pdfs-keine-pdfs/

PDFs gehäuft in Feldspat; Impakt-Schmelzgestein vom Tüttensee-Krater.

Wir fassen uns kurz. Von einem Petrologen und dem Geologen Dr. Darga hätten wir mehr wissenschaftliche Seriosität und Ehrlichkeit erwartet, die wir allerdings seit 20 Jahren in dieser Richtung vermissen. Wir verzichten deshalb auch darauf, weiter kritisch auf den Vortrag einzugehen, bei dem einem wirklich die Spucke wegbleiben konnte.

Prof. Dr. Kord Ernstson, Universität Würzburg

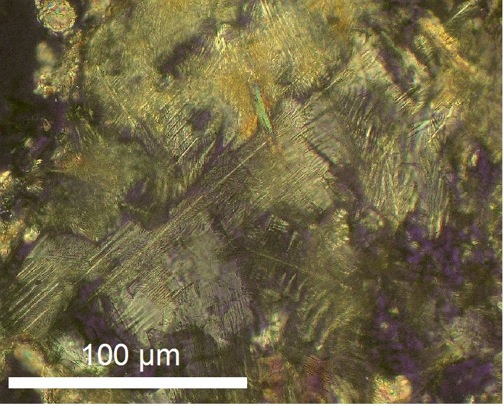

Auf der diesjährigen Lunar & Planetary Science Conference, die momentan (15.3.2024) in Houston abgehalten wird, gibt es wieder wie in Jahren zuvor Beiträge des CIRT zu „unserem“ Chiemgau-Impakt. Vertreten sind wir mit zwei iPostern, die auf der Tagung in der virtuellen Gallerie veröffentlicht sind, was das folgende Bild vermittelt:

Beide Poster können Sie hier mit den folgenden Links aufrufen:

https://lpsc2024.ipostersessions.com/?s=40-83-1A-8D-B8-91-6E-54-A4-F3-B3-36-13-85-48-1F

https://lpsc2024.ipostersessions.com/?s=D7-F9-72-1A-EB-74-15-15-BC-2B-1B-DC-54-85-E6-C9

Außer den natürlich auf Englisch gehaltenen Postern folgen hier die mit der Google Übersetzungsmaschine erzeugten deutschen Versionen zum Anklicken.

Verständlicherweise ist die Google-Übersetzung bei diesem wissenschaftlichen Text nicht immer ganz korrekt und manchmal vielleicht kurios und nicht recht verständlich, aber das Wesentliche dürfte zusammen mit den Abbildungen doch verstanden werden.

Nach dem Aufrufen können die vollständigen Poster mit den Pfeilen und Klicken auf die Bilder und Texte in den drei Spalten komplett und besser lesbar aufgefahren werden.

Start-Touchscreen für den ca. 2 m x 1 m großen Monitor, über den der angeschlossene Computer gesteuert wird. Das „Werk“ ist im Museum bereits installiert, befindet sich noch im Aufbau, geht aber der Vollendung entgegen und kann bereits in Aktion bedient werden, darunter Videos zum Impakt. Über die Startfolie sind bis zu drei Unterebenen zu den einzelnen Hauptthemen verlinkt, von denen nachfolgend schon einige Beispiele zu sehen sind.

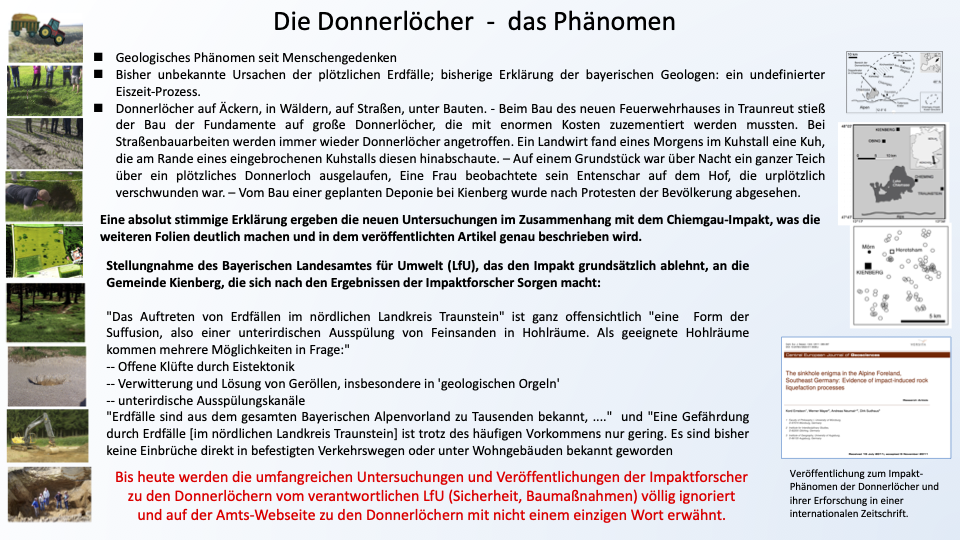

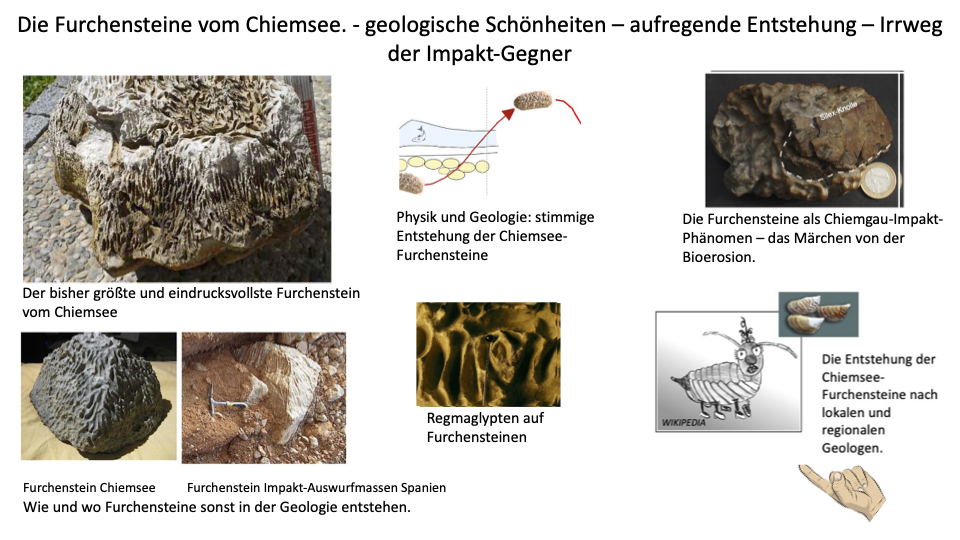

Seit kurzem befindet sich unser Impakt-Museum in Grabenstätt in einem neuen Gewand. Seit der Eröffnung im Jahr 2009 – das sind bald 15 Jahre – hat sich inzwischen beinahe unvorstellbar viel Neues an Forschungsergebnissen, neuen Funden und Befunden und Betrachtungsweisen ergeben, dass sich eine Neugestaltung zwingend aufgedrängt hat. Unseren Vorstellungen entgegen gekommen sind neue Möglichkeiten und Realisierungen von elektronischer Wissens- und Anschaungsvermitllung. Bei uns im Museum heißt das nun „Touch Screen“, was auf gut Deutsch soviel heißt wie: An der Wand befindet sich ein gigantischer Computer-Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 2 m, auf dem mit Fingerberührung auf dem Schirm das integrierte Computerprogramm gesteuert werden kann. In unserem Fall steuert das Programm dann eine im Prinzip unendlich umfangreiche Web-Seite über nunmehr seit fast 20 Jahren Forschung zum Chiemgau-Impakt mit allen nur denkbaren an“touch“baren Themenbereichen (Geologie, Mineralogie, Geophysik, Astronomie, Donnerlöcher, Furchensteine, die Kontroversen mit den lokalen und regionalen (LfU) Eiszeitgeologen, die mittlerweie berühmten Eisendilizide, der Chiemit, um nur einige zu nennen). Alles zusammen mit umfangreichem Bild- und Text-Material.

Beispiel Monitor 2 m x 1 m.

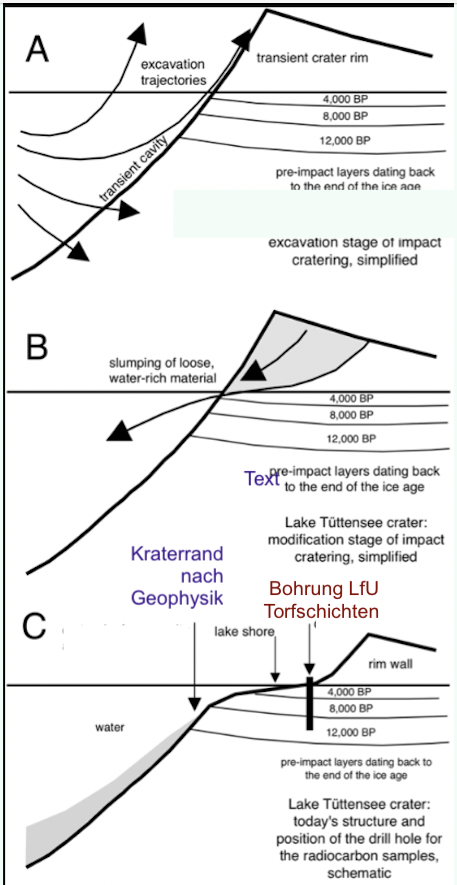

Anlässlich des 25jährigen Jubiläums des Vereins Astronomie im Chiemgau hielt Dr. Michael Rappenglück am 20. November im Haus St. Rupert in Traunstein einen Vortrag zum Chiemgau-Kometen mit dem Titel „Kosmische Brocken und irdische Relikte“. Wie üblich nach solchen Vorträgen durften aus dem Publikum Fragen gestellt werden, unter denen die Frage eines Zuhörers bsonders auffiel, weil sie offenbare einmal wieder die längst bewiesene Entstehung des Tüttensee-Kraters durch den Chiemgau-Kometenenschlag (Geophysik, Gravimetrie, Bodenradar, Seismik-Sedimentecholot, Impakt-Katastrophenschichten mit beweiskräftigen Schock-Effekte der Mineralogie, Impaktschmelzgesteine und Impaktgläser, extreme Deformationen der alpinen Gesteine, extreme Säure- und Temperatur-Korrosionen) in Frage stellte bzw. als nicht möglich charakterisierte. Das bereits vor Jahren schon in die Diskussion eingebrachte Argument lautete wiederum: Bohrungen der Geologen z.B. vom LfU in der Verlandungszone des Sees haben datierbare Torf-Ablagerungen durchteuft, die den Impakt offensichtlich trotz der extremen Temperaturen eines Kometen-Einschlags überhaupt nicht bemerkt haben, z.B. durch Brandspuren oder Aschebildungen.

Hier zeigt sich einmal wieder, das selbst unter Geologen nach 20 Jahren Impakt-Forschungen zum Chiemgau-Impakt mit dem Tüttensee-Meteoritenkrater und mittlerweile unzähligen internationalen Publikationen nicht wirklich verstanden wird, was physikalisch und geologisch bei einem Impakt passiert, wie wir es heute in aller Deutlichkeit und und in allen Einzelheiten im Gelände und im Labor beobachten können.

In zahlreichen früheren Artikeln hier auf unseren Chiemgau-Impakt-Webseiten haben wir immer wieder auf die grundsätzliche Fehlbohrung des LfU hingwiesen, von der zunächst in einer Pressemitteilung des LfU (Dr. Eichhorn) die Falschbehauptung erhoben wurde, die Bohrung, die angeblich keinen Impakt habe nachweisen können, sei am Tüttensee-Kesselboden niedergebracht worden. Später „wanderte“ die LfU-Bohrung dann aus dem Krater heraus in die Verlandungszone zwischen dem mit der Geophysik präzise etablierten Kraterrand und dem Anstieg zum beim Impakt als Rest stehengebliebenen Ringwall (siehe folgendes Bild.)

Aus einer früheren Veröffentlichung zur völlig falsch platzierten Bohrung des LfU mit der völlig irreführenden Radiokarbon-Datierung der erbohrten Schichten einschließlich der hier auch zur Diskussion stehenden Torfschichten. auf die sich der Zuhörer beim Vortrag offenbar bezieht

Damit kommen wir zur Physik des Impaktes und zu den Temperaturen, die dabei entstehen und den Untergrund aufheizen, was in der Impaktforschung schon ziemlich lange gut untersucht und bekannt ist. Diese Temperaturen sind unmittelbar mit den extremen Schockdrücken verknüpft, die in Form der Schockfronten vom Kollisionspunkt an der Erdoberfläche etwa halbkugelförmig sich in den Untergrund ausbreiten und rasch an Stärke abnehmen. Die sich dabei in der Schockfront entlastenden Drücke sind untrennbar mit einem peakförmigen Temperaturanstieg verknüpft, der sich zusammen mit der Druckabnahme als Temperaturabnahme in den Untergrund nach unten und nach außen ausbreitet

Die dabei auftretenden Drücke und Temperaturen sind wohlbekannt und hängen natürlich auch von der Größe des Impaktes ab. Am Einschlagspunkt sind sie derart hoch, das etwa ein Volumen des getroffenen Untergrundes, das dem des einschlagenden Meteoriten entspricht, vollständig verdampft. Das sind Temperaturen von mehreren 1000°C, die auch das Projektil vollständig verdampfen lassen. Die Temperaturen nehmen dann rasch ab, sodass in einem flachen schüsselförmigen Bereich darunter das Gestein nur noch schmilzt.

Und dann wirkt nur noch der Schockdruck, der die folgenden Gesteine nur noch zertümmert, was letztlich dann den Auswurfvorgang mit Ringwall-Entstehung einleitet.

Die Druck- und Temperaturabnahme nach unten und außen kennen die Impaktforscher gut, die von einer exponentiellen Abnahme von im Mittel vielleicht der dritten Potenz ausgehen. Das heißt ganz grob, dass auf doppelte Entfernung Druck und Temperatur auf 1/8 abnehmen. Wird das vom Einschlag bis zum Kraterrand „durchdacht“ und extrapoliert, so stellt sich heraus, dass sich die Energie der sich ausbreitenden Schockwelle am Kraterrand so weit abgeschwächt hat, dass sie von dort nur noch die Energie einer normalen seismischen Schallwelle besitzt und sich als solche weiter ausbreitet. An dieser Stelle „merkt“ das Gestein natürlich überhaupt nichts mehr von einer Temperaturerhöhung durch den Impakt. Wir können von „Zimmertemperatur“ sprechen.

Das übertragen wir jetzt auf den Tüttensee-Impakt, die falsche Bohrung des LfU und die nicht erhitzten Torfschichten.

Computersimulationen ergeben, dass das Projektil, das den Tüttensee getroffen hat, vielleicht 30 m gr0ß gewesen ist. Das bedeutet, dass ein grob 30 m großes Volumen am Auftreffpunkt verdampft ist, was auch für den Meteoriten gilt. Reste des in die Atmosphäre entwichenen Dampfes finden wir heute vermutlich noch in Form kondensierter und abgeregneter Glas-, Metall- und Kohle-Spherulen sowie der Chiemit-Partikel. Unterhalb der 30 m verdampften Schicht haben sich dann die Impakt-Schmelzgesteine gebildet, die – ausgeworfen – heute noch vebreitet gefunden werden. Nehmen wir an, dass die Schmelztemperaturen größenordnungsmäßig 1000 °C betrugen, so dürften die dann nach unten folgenden nur noch zertrümmerten Gesteine nicht mehr besonders warm geworden sein. Am Kraterrand hat dann nur noch die seismische Schallwelle gewirkt mit Temperaturen vielleicht des heutigen Tüttensee-Wassers.

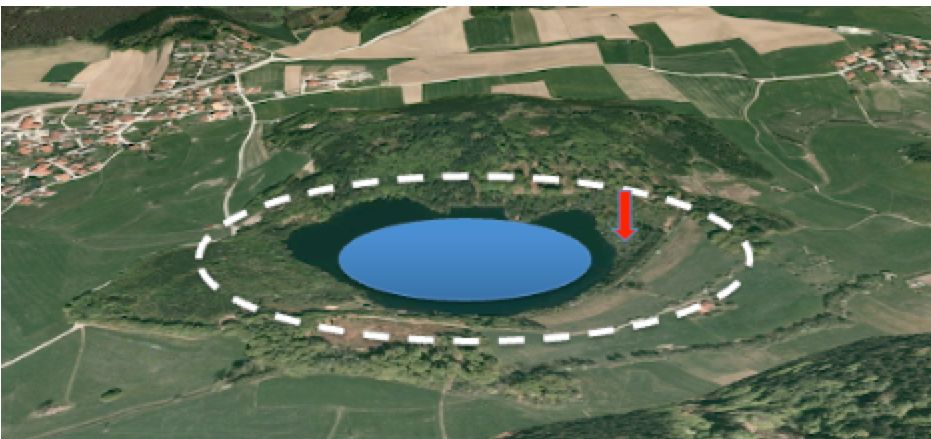

Das schematische Bild der heutigen Tüttensee-Kraterverhältnisse beantwortet schlüssig den Einwand des Zuhörers beim Vortrag. Blau beschreibt die Ausdehnung des Impakt-Kraters innerhalb des Sees und dort heute nur mit der Geophsik nachweisbar. Weiß gestrichelt etwa der Kamm des beim Impakt stehengebliebenen Ringwalls. Roter Pfeil: Etwa Lage der Bohrung des LfU mit der Radiokarbon-Datierung der normal geschichteten Seesedimente und der Torfschichten, die beim Impakt völlig kalt geblieben sind.

Ein Lichblick für die Veröffentlichung von Artikeln zum Chiemgau-Impakt und seiner wissenschaftlichen Erforschung.

Im Hinblick und als eine Reaktion auf eine ungute Entwicklung im Publikationswesen (Zeitschriften-Artikel, Peer-Reviews), die sich in der vergangenen Zeit in der Impaktforschung immer mehr breit gemacht hat und unter der insbesondere auch die Veröffentlichung unser Chiemgau-Impaktforschung unsäglich zu leiden hatte, ist jetzt eine Open-Access – Peer-Review-Zeitschrift gegründet worden, die einen signifikanten Kontrapunkt zu dieser kaum länger tolerierbaren Entwicklung setzten wird.

Mit diesem Link gelangen Sie zu einer Einführung dieser dort auch anklickbaren neuen Seite.

Ab 12. Juni 2023 gelten neue Öffnungszeiten für das Impakt-Museum in Grabenstätt bei der Tourist-Information am Rathaus (Schloss-Ökonomie)

Montag bis Freitag 09:00 – 12:00 Montag bis Donnerstag auch 14:00 – 16:00 Ab 01.Juli auch samstags von 9:00 – 12:00

Das überaus umfangreiche virtuelle Museum Chiemgau-Impakt kann nach wie vor mit einem KLICK besucht werden.

A Prominent Iron Silicides Strewn Field and Its Relation to the Bronze Age/Iron Age Chiemgau Meteorite Impact Event (Germany) [Ein herausragendes Eisensilizid-Streufeld und seine Beziehung zum bronze-/eisenzeitlichen Meteoriten-Einschlagereignis im Chiemgau (Deutschland)]

Anklicken des Links führt zum Herunterladen des kompletten Artikels.

Der umfangreiche Artikel beschreibt die Geschichte der Entdeckung und die folgenden, bis heute anhaltenden wissenschaftlichen Untersuchungen mit spektakulären Ergebnissen, die untermauern, dass es sich bei den Eisensiliziden, darunter der bemerkenswerte 8 kg-Fund bei Grabenstätt, um eine neue Klasse von Meteoriten handelt.

Wie sehr sie sich gleichen: Chiemgau-Impakt und Mars-Impakt.

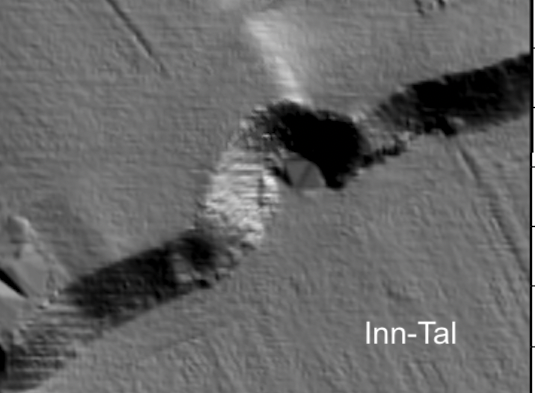

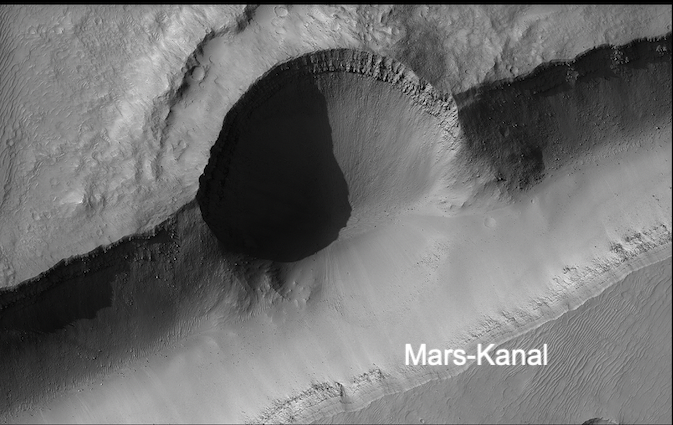

Oben: Der Aiching/Dornitzen Halbkrater, der in die Inntal-Böschung gestanzt ist, nachdem die andere Hälfte vom Inn „abrasiert“ worden ist.

Darunter: (Von der NASA-Beschreibung übersetzt) Dieses Bild wurde am 12. März 2022 vom NASA Mars Reconnaissance Orbiter aufgenommen. Es zeigt einen Krater, der in die Mars-Oberfläche gestanzt ist und mehrere früher geformte Schichten freigelegt hat. Die Hälfte des Kraters wurde dann bei der Öffnung des Mars-Kanals zerstört. – NASA/JPL-Caltech/University of Arizona.

Der Chiemgau- und der Mars-Krater sind interessanterweise etwa gleich groß (50 m), wobei im Bild des Mars-Kraters noch Objekte von ca. 1,5 m Größe aufgelöst werden.

Im Hinblick auf den Tüttensee-Krater ist bei diesem Mars-Krater bemerkenswert, dass ebenfalls eine terrassenförmige Auswurf-Umrandung entstanden ist, nachdem eine Teil des kraterwärtigen Walls in die Hohlform zurückgeflossen ist.

Digitales Geländemodell DGM 1 des Tüttensee-Kraters mit dem wahren inneren Krater mit gut 300 m Durchmesser und dem 600 m messenden terrassierten Ringwall.

Artikel: Secondary cratering on Earth: The Wyoming impact crater field. More than three question marks. – Comment on the Kenkmann et al. article (GSA Bulletin)

Ein kürzlich erschienener Artikel von Kenkmann et al. im GSA Bulletin mit dem Titel (übersetzt)

Sekundäre Kraterbildung auf der Erde: Das Einschlagskraterfeld von Wyoming

hat vor allem im Internet zu einer Fülle von Reaktionen geführt und zu einem umfangreichen kritischen Kommentarartikel von Forschern des CIRT geführt, der HIER auf der Website für eine Einführung und HIER als PDF angeklickt werden kann.

„Secondary cratering on Earth: The Wyoming impact crater field. – Viel Lärm um nichts.“ weiterlesen