Neuer Artikel in Mediterranean Archaeology & Archaeometry – International Scientific Journal

THE CHIEMGAU METEORITE IMPACT AND TSUNAMI EVENT (SOUTHEAST GERMANY): FIRST OSL DATING

I. Liritzis, N. Zacharias, G.S. Polymeris, G. Kitis, K. Ernstson, D. Sudhaus, A. Neumair, W. Mayer, M.A. Rappenglück, B. Rappenglück

Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 10, No. 4, pp. 17‐33

Zum Anklicken und Herunterladen diesem Pfad folgen: http://www.maajournal.com/ > Issues > 2010 >Volume 10 Special Issue 4

oder direkt zum

Der Chiemgau-Impakt – auch im Saarland?

Zur 74.Jahrestagung der Meteoritical Society, 8 – 12. August in Greenwich, England, sind bereits alle Abstract-Artikel (also Zusammenfassungen der Tagungspräsentationen) im Internet erschienen. Für den Chiemgau-Impakt sind insbesondere folgende drei Beiträge interessant, da sie dazu einen unmittelbaren Bezug aufweisen. (Die Abstract-Artikel können jeweils heruntergeladen werden)

[1] A POSSIBLE NEW IMPACT SITE NEAR NALBACH (SAARLAND, GERMANY)

E. Buchner, W. Müller and M. Schmieder

www.lpi.usra.edu/meetings/metsoc2011/pdf/5048.pdf

[2] NALBACH (SAARLAND, GERMANY) AND WABAR (SAUDI ARABIA) GLASS – TWO OF A KIND?

M. Schmieder, W. Müller and E. Buchner

www.lpi.usra.edu/meetings/metsoc2011/pdf/5059.pdf

[3] IMPACTITES AND RELATED LITHOLOGIES IN GERMANY – CURRENT STATE OF KNOWLEDGE

M. Schmieder, W. Müller, L. Förster and E. Buchner

www.lpi.usra.edu/meetings/metsoc2011/pdf/5060.pdf

Von den Autoren ist insbesondere Werner Müller herauszustellen, der in jüngster Zeit sehr akribisch Geländebefunde im Saarland aufgenommen und besondere Gesteine und Gläser sowie vermutete Meteorite gesammelt hat. Er hat daraus auf die mögliche Existenz „Der Chiemgau-Impakt – auch im Saarland?“ weiterlesen

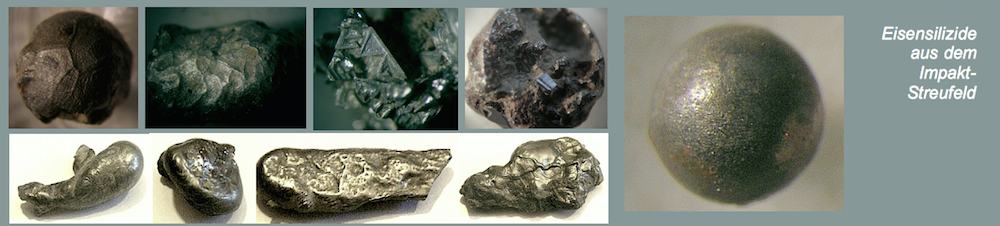

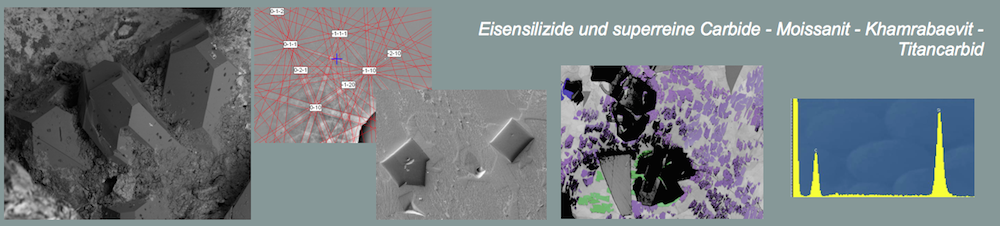

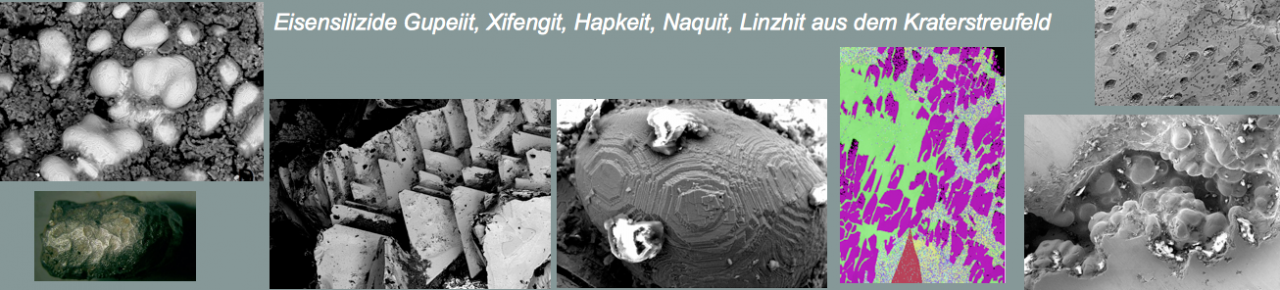

Xifengit, Gupeiit, ? Hapkeit: Das fremdartige Eisensilizid-Material vom Chiemgau-Impakt auf der 42. Lunar and Planetary Science Conference (LPSC), 7. – 11. März 2011, The Woodlands, Texas, USA:

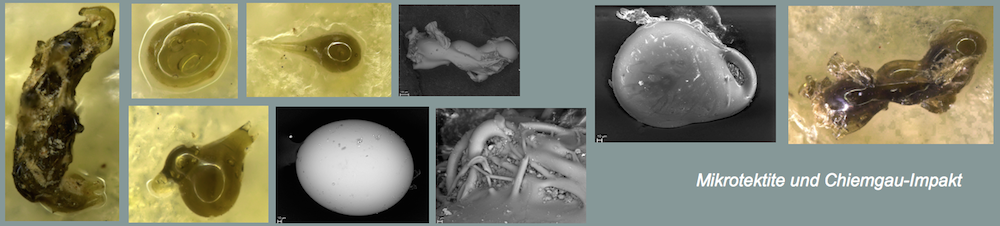

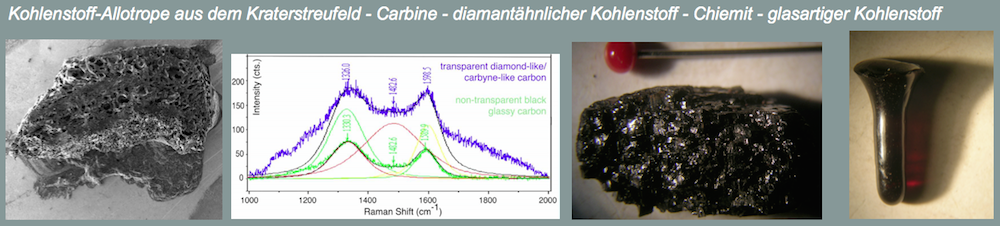

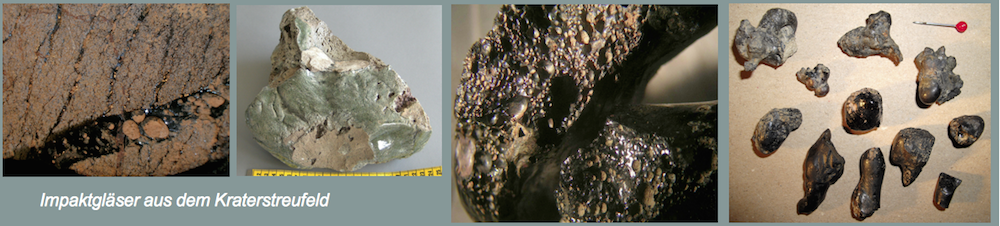

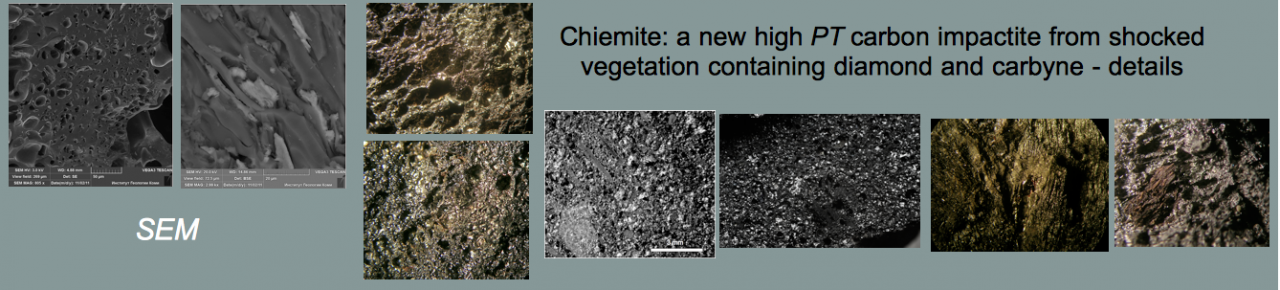

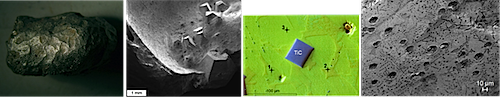

SEM and TEM analyses of minerals xifengite, gupeiite, Fe2Si (hapkeite ?), titanium carbide (TiC) and cubic moissanite (SiC) from the subsoil in the Alpine Foreland: Are they cosmochemical?

M. Hiltl1, F. Bauer2, K. Ernstson3, W. Mayer4, A. Neumair4, and M.A. Rappenglück4

1Carl Zeiss Nano Technology Systems GmbH, Oberkochen, Germany, 2Oxford Instruments GmbH NanoScience, Wiesbaden, Germany, 3University of Würzburg, Germany, 4Institute for Interdisciplinary Studies, Gilching, Germany

Hier klicken: Abstract

Zu den deutschen Bilderläuterungen>

GAREIS UND GARAUS: TÜTTENSEE UND TOTEIS – ANALYSE EINER BEARBEITUNG AUS HEUTIGER SICHT (CIRT, OKTOBER 2010)

Quelle Google Earth

Quelle Google Earth

Der Tüttensee bei Grabenstätt: Keinerlei Hinweise und Beweise für einen Toteisursprung.

In jüngster Zeit ist von Gegnern des Chiemgau-Impaktes eine wissenschaftliche Abhandlung aus den siebziger Jahren (Gareis, J. [1978]: Die Toteisfluren des bayerischen Alpenvorlandes als Zeugnis für die Art des spätwürmzeitlichen Eisschwundes, Würzburger Geographische Arbeiten, Würzburg, 101 Seiten) bemüht worden, in der die Toteisgenese des Tüttensees angeblich nachgewiesen sei. So schreibt z.B. Dr. Robert Huber in seinem Chiemgau-Blog:

„…. hat Josef Gareis bereits im Jahr 1978 die Toteisgenese des Tüttensees mit geomorphologischen und sedimentologischen Untersuchungen nachgewiesen.“

In dieser Arbeit werden der Tüttensee und seine Umgebung auf knapp 2 Seiten (inkl. Fußnote) berücksichtigt, und nach dem dort gedruckten Text (wörtliche Zitate nachfolgend in kursiv) kann J. Gareis keineswegs als Kronzeuge für eine Glazialbildung der Tüttensee-Hohlform benannt werden. Eher das Gegenteil ist der Fall. Das wird nachfolgend belegt.

Der Autor beschreibt die vorhandene Struktur wie folgt:

„Es entstand in Form einer 8 die doppelte Tüttensee-Ringterrasse.“. Weiter wird dazu im Text ausgeführt:: „Innerer Aufbau und Form der Terrasse, vor allem der Kantenverlauf sprechen gegen eine Entstehung durch glaziale … oder fluvioglaziale … Prozesse.“

Welcher Prozess dann zur Bildung der sogenannten Ringterrasse geführt hat, wird nicht erklärt.

Nun zur Fußnote [man beachte: Fußnote!] in dieser Arbeit, in der der Autor näher auf den Tüttensee eingeht:

NEOS (NEAR-EARTH OBJECTS): REALITÄT UND LEHRBÜCHER

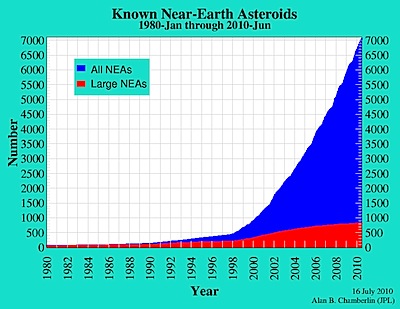

Frühere Auffassungen, dass im Sonnensystem neben den Planeten nur eisige Kometen, steinige Asteroiden und Metallbrocken im All ihre Bahnen ziehen, wurden bereits in den letzten Jahrzehnten durch die astronomische Forschung widerlegt (siehe MBC). Neueste Ergebnisse des JPL (Jet Propulsion Laboratory) und der NASA zeigen deutlich, dass sowohl aufgrund der Anzahl als auch der Zusammensetzung der Objekte bisherige Annahmen in der Lehrmeinung der Impaktforschung nicht der Realität entsprechen.

Allein im Zehnermeter-Bereich geht das JPL von ca. 50.000.000 (50 Millionen) Objekten aus, von denen statstisch eines täglich innerhalb der Mondumlaufbahn seinen Kurs an der Erde vorbeizieht und ca. alle 10 Jahre eines die Erdatmosphäre durchdringt. (Quelle: http://neo.jpl.nasa.gov/news/news169.html)

In der nachstehenden Grafik sind die aktuellen Zahlen über Erfassung der letzten Jahrzehnte dargestellt – hier ist besonders der rote Bereich interessant: Objekte größer 1 km, die bei einem Impakt wesentlich mehr als regionale Auswirkungen hätten.

(Link: http://neo.jpl.nasa.gov/stats)

Ebenso ist das Alter und die Zusammensetzung dieser Objekte nach den Resultaten des Spitzer Weltraum-Teleskops, das im Infrarot- Bereich arbeitet, wesentlich variabler, als bisher angenommen:

Demnach existieren Objekte mit (prä)solaren Altern bis hin zu „jüngeren“, die durch Kollisionen zustande gekommen sind. Darüber hinaus ist aus den ermittelten physikalischen Eigenschaften jede vorstellbare Mixtur aus verschiedensten Materialien „NEOS (NEAR-EARTH OBJECTS): REALITÄT UND LEHRBÜCHER“ weiterlesen